一年一度的全國新酒鑑評會結果在5月21日公布,對於客觀上的統計數據分析,可以參考我前幾天的文章。

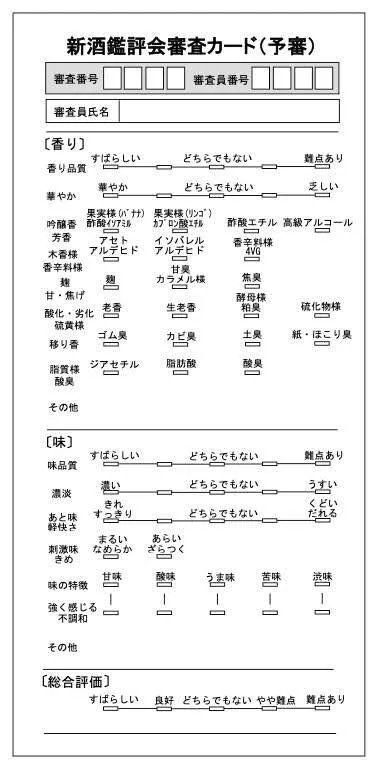

今天則是在酒類總合研究所的官網上公布了官方報告,有興趣的朋友也可以看看報告全文。另外這裡要順道一提的是,可能有朋友不知道,全國新酒鑑評會評鑑時使用的溫度約莫20度,這是最能了解香氣的溫度,使用的杯型也從疫情前的琥珀色水杯改為類似試料的NRIB專用評鑑杯(一種類似酒展試飲杯的杯型)。

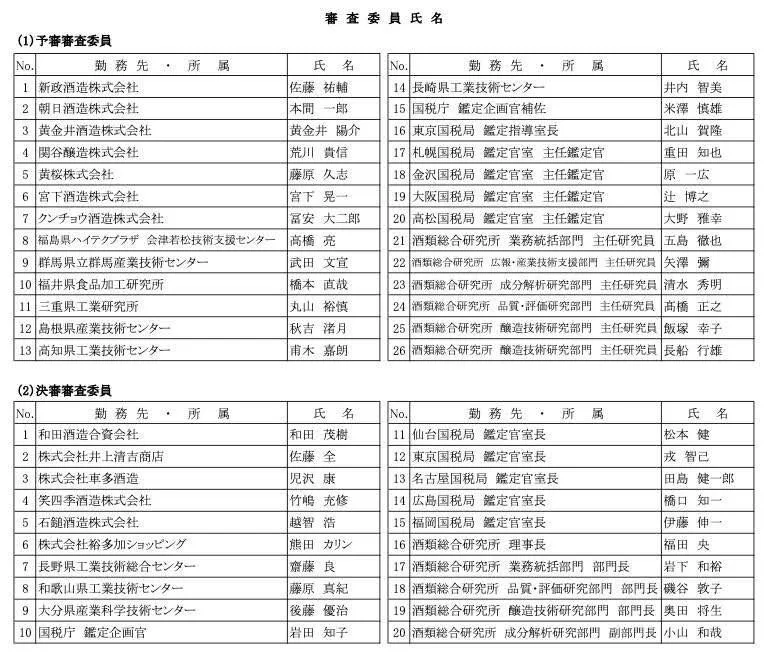

我每年都會觀察這份結果與官方總評,除了比賽本身具備極高的公信力之外,更重要的是可以從中觀察到酒造們在風味與技術上的細微變化。今年的入賞酒共410款,其中202款榮獲金賞,這個比例相對穩定,說明多數出品酒造仍維持著高水準製程。

但在這樣的數據穩定背後,從報告裡可以發現不少挑戰與轉型訊號。

米的溶解性與香氣

首先是「米的溶解性」再次成為焦點。許多酒造反映,今年原料米因登熟期高溫而偏硬、難以溶解,加上米價持續上漲,使得原料取得更為艱難。這也反映在「粕歩合」的統計上,平均數值比去年還高,酒粕比例上升,代表米並未完全轉化為酒。

香氣方面,「己酸乙酯(カプロン酸エチル)」平均濃度比去年低,香氣不再像過去出品酒一昧追求華麗奔放,而是回歸到更均衡的吟釀香調性。相對地,乙酸異戊酯(香蕉香)類的酒款出現增加,甚至有些作品展現出柑橘、麝香葡萄等香氣,我認為這是一個非常值得觀察的趨勢,隨著酵母使用上的多變(註:可參考我過去文章中曾提及全國新酒鑑評會出品酒造使用酵母從協會9號到1801的大幅轉變),日本酒對於吟釀香的描述更加多元。

此外,今年出品酒普遍偏向「俐落」、「清爽」的酒質,旨味厚實型風格相對較少。負面香氣方面,乙醛類物質的指摘次數明顯減少,但甘臭與焦糖香氣仍有出現,這也顯示部分酒造在香氣營造上可能仍需微調策略與溫控精度,關於這點,由於酒造在出品時都會繳交釀造資料,酒總研後續也會做進一步的分析。

酒造的堅強韌性:「經驗傳承」到「釀造科學」

不過即便如此,我仍由衷敬佩各酒造在困難條件下展現出的「技術力」。在高溫、米價與溶解性都不利的條件下,還能做出這麼多平衡且個性鮮明的作品,非常不簡單。這說明日本酒造們在釀造上以逐漸從「經驗傳承」進化到「釀造科學」,在釀造時越來越注重各方條件與整體設計。

今年也看到純米酒的出品數比去年多了35款,從這一點我們也可以觀察到:更多酒造對自己的自信之作不再一味追求高香氣與高精米,企圖在市場中走出一條自己的路。

結語

對我來說,這份結果不只是比賽數據,更像是全日本酒界的一份年度體檢表,你可以從裡面看到產業的方向與今年酒款的整體趨勢,非常值得玩味;台灣目前自釀清酒從台酒、霧峰以降,有逐漸萌芽趨勢,也期盼台灣有朝一日能建立起類似的鑑評制度,或是有機會與酒總研進行合作,讓台灣風土與清酒釀造也能被看見與記錄。

原文出處:【管爺專欄】令和6酒造年度全國新酒鑑評會官方報告與我的觀察(二)

責任編輯:林哲緯

核稿編輯:陳慧