圖片來源:2025 Kura Master 官網

今日台灣時間(6月10日)上午2025年Kura Master清酒比賽結果公布,進入第9年的Kura Master可以說是歐洲最具指標意義的清酒評比。與一般來清酒比賽不同的是,Kura Master主要的評審均來自法國與歐洲當地的侍酒師,而從2024年起,評審更加入了餐飲業為主的法國美食聯盟評審團(Alliance Gastronomie),並給予獨立獎項,強調餐搭在比賽評選中的重要性。

全新的分組方式

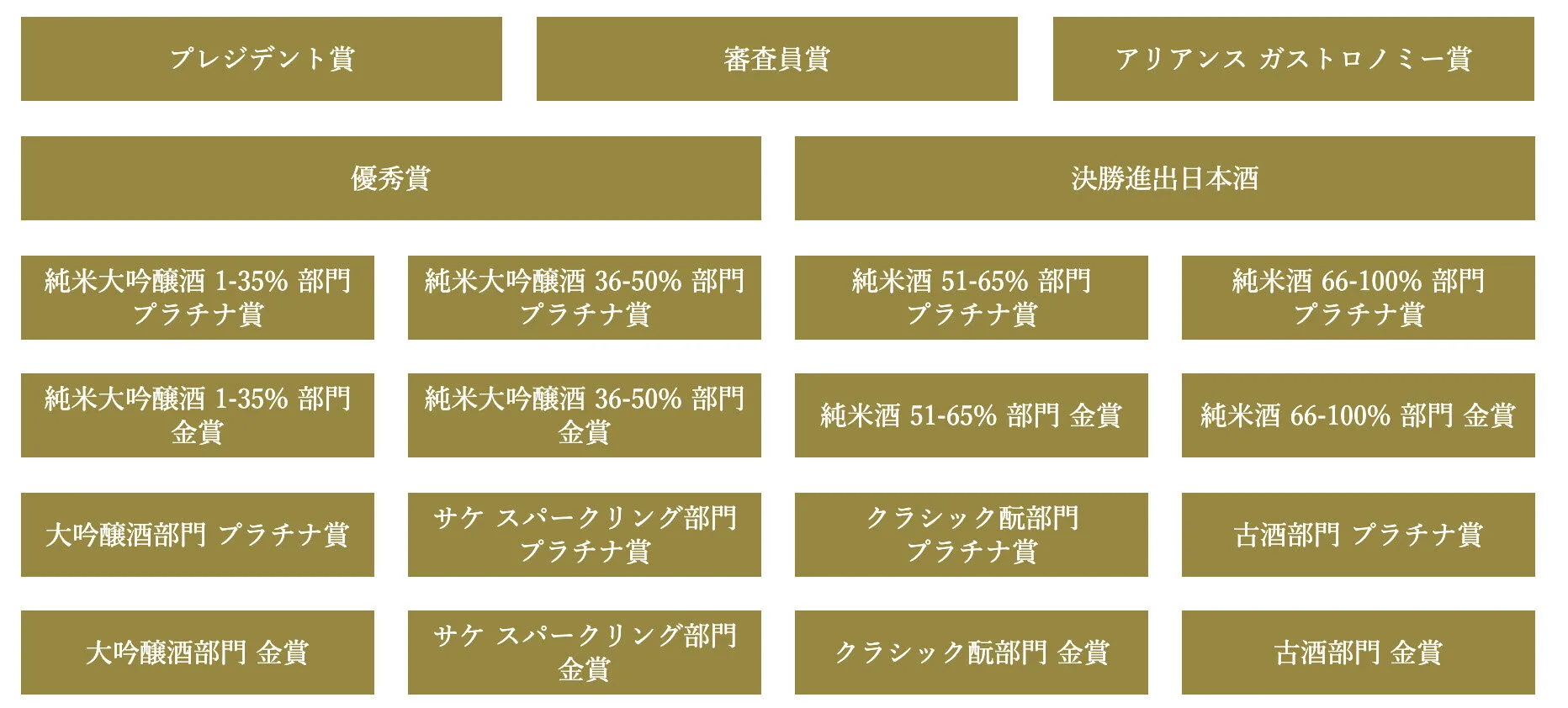

今年與2024年比賽較為不同的是在原本的六大組別(純米大吟釀、純米酒、大吟釀、氣泡酒、生酛、古酒)中,特別以精米步合將純米大吟釀與純米酒再細分為四個組別(1-35%、36-50%、51-65%、66-100%),先不論這樣的分法是否必然能明確定義酒質的良莠,但就像體育競賽時依照選手體重分等級,至少對成本的投入做了一個較為客觀的分類,是值得鼓勵的。

圖片來源:2025 Kura Master 官網

參賽重點及評審觀點

從大會評審主席Xavier Thuizat的發表影片總評中得知,今年評審的重點在於「搭餐適性」,相較於過往認為Kura Master多著重在華麗果香的表現,今年更注重香氣與口感的平衡以及日本酒獨特的旨味表現上,這點特別從純米大吟釀組過去幾乎一面倒使用「山田錦」到這兩年有許多以「愛山」與「雄町」甚至是地方酒米而獲獎的酒款可見一斑。

Kura Master另一項特色是特別針對在搭餐餐桌上不可或缺的「氣泡酒」「天然乳酸酒(生酛/山廃)」與「古酒」部門都非常積極地招攬出賽酒款,讓消費者與市場能透過這個比賽了解,日本酒多元變化的類型可以應用在不同的菜餚上,鼓勵以這三項酒款為特長的酒造也有機會曝光與面向主流市場。

圖片來源:2025 Kura Master 官網

得獎地區分析

以出品區域來看,東北與北關東地方仍是這幾年較受市場喜好的酒款,但由於Kura Master並未限制一藏一品,從名單上也不難看出比賽也是另外一種形式的火力展現,因為沒有人知道這個酒造出品了多少款,只能看到他得獎了多少款酒。

2025年仍然有許多海外酒造得獎。台灣繼去年江偉請霧峰酒莊代工的台灣土狗一號獲得白金賞外,今年台酒也以玉泉純米酒獲得純米酒部門金賞,可見台灣釀造實力已不輸日本傳統酒造的海外藏。其他非傳統日本得獎酒造還有島根縣台雲酒造陳韋仁老師的台中六十五,以及紐約的Brooklyn Kura。今年海外藏出品且得獎的酒造則有月桂冠以及八重垣的加州藏。

與其他賽事的比較

國際性的清酒比賽,相較於全國新酒鑑評會這個日本官方以品質鑑定為單一概念,更注重在國際市場的消費嗜好性。只是嗜好型比賽有時也容易受到出賽品項限制、評審人數、專業性、代表性等控制變項,例如日本Fine Sake Award強調每位評審五年能只能擔任一次評審、即將在台灣舉辦的Sake One以JSA證照持有者為主要評審、8月在香港舉行,以亞洲專業評審組成的Oriental Sake Award, OSA等,都是相當有趣與值得參考的賽事。

延伸閱讀:

SAKE ONE in Taiwan!台灣首次舉辦,獲獎酒款由您決定!

令和6酒造年度「全國新酒鑑評會」結果發佈,一起感受 2025年的入賞與金賞酒!

結語

最後,今日晚上在日本即將發表日本最大的民間清酒比賽Sake Competition各組TOP 10,這場由日本大盤商長谷川酒店作為主要營運者的比賽,得獎名單也備受各地中盤與小盤商等流通業者矚目,更是酒造們在全國新酒鑑評會後的品質勝負後,另一場左右未來一年銷量的銷售勝負,非常值得矚目。

對清酒比賽類型有興趣的朋友可參考我的上一篇文章:

更多2025 Kura Master得獎名單:

kuramaster官網

日文版原文

●Kura Master 2025 結果速報と僕の読み解き

さて、今朝(台湾時間6月10日)、フランス発の日本酒コンクール「Kura Master 2025」の結果が正式にリリースされた。すでに第9回ということで、もはや“ヨーロッパ最大級の日本酒コンテスト”と思います。

Kura Masterのユニークさは周知のとおり、審査員の大半がフランスおよび欧州圏の現役ソムリエたちで構成されていること。昨年からは「アリアンス・ガストロノミー」の関係者も審査に加わり、料理とのペアリングという切り口がより前面に出るようになった。

今年の注目点は、部門の細分化だ。従来の6カテゴリーに加えて、純米大吟醸と純米酒が精米歩合でさらに4区分に分けられた。ざっくり言えば「1〜35%」「36〜50%」「51〜65%」「66〜100%」。このやり方が味の優劣を完全に可視化できるかはともかく、仕込みコストの目安にはなるし、出品者側としても“戦略的な選択”がしやすくなった印象がある。

そして、今年の審査方針はズバリ「料理との相性重視」。これはグザヴィエ委員長の総評でも明言されていたが、従来の“香り重視”から一歩踏み込んで、香味のバランスや日本酒ならではの「旨味」にフォーカスが当たるようになった。実際、純米大吟醸部門では、長らく定番だった「山田錦」一辺倒の傾向がやや緩み、「愛山」「雄町」、さらには地域の酒米を使った入賞例も増えてきたのは象徴的だ。

また、Kura Masterはスパークリング、生酛・山廃、古酒といった、食中酒としての個性が強い部門もきちんと用意している。これは、単なる“味比べ”にとどまらず、日本酒の食卓での多面性を評価するという意味で、非常に意義深い。該当分野に注力している蔵元にとっては、認知拡大のチャンスでもある。

地域別では、例年どおり東北〜北関東が強さを見せる一方、Kura Masterは“一蔵一出品”という制限がないため、出品数そのものが“勝負手”になるケースもある。どの蔵が何点出したかは非公開とはいえ、受賞数を見れば、そのへんの“気合い”は透けて見える。

そして今年も、台湾・アメリカ勢の健闘が目立った。台湾菸酒の「玉泉」が金賞受賞、島根・台雲酒造・台湾出身の陳韋仁氏が手がけた「台中六十五」も評価されている。Brooklyn Kuraの入賞、さらにはカリフォルニア拠点の月桂冠や八重垣の蔵も受賞しており、いわば“グローバル蔵元時代”の到来を改めて実感させる結果だった。

Kura Masterの評価軸は、あくまで“国際市場でどう見えるか”。全国新酒鑑評会のような“技術中心”ではなく、より消費者目線という点で、マーケットとの親和性は高い。ただし、嗜好型コンペ特有の課題——審査の一貫性、出品ルールの差異など——もある。たとえば「Fine Sake Award」のように、審査員が5年に1回しか参加できない制度や、「Sake One Taiwan」「OSA(Oriental Sake Award)」のような地域性の強い大会もあり、各コンクールの“色”を見極めることは今後ますます重要になるだろう。

なお、今夜は「Sake Competition」のTOP10も発表される予定。ご存じのとおり、こちらは長谷川酒店主催で、新酒鑑評会が“蔵の名刺”なら、Sake Competitionは“営業資料”という感覚で、業界内でも注目度は高い。

——というわけで、今年のKura Masterも実に富んだ内容だった。詳細は公式リストをご確認いただきたい:

日本酒コンペにご興味のある方は、ぜひ前回の記事もご覧ください: