前兩天看朋友分享了酵素劑的功能,這讓我產生了極大的好奇。說到酵素劑,第一會直覺聯想到「人工」、「破壞風味」、「不天然」這些標籤。但查了資料後,事實上它早就被默默使用在許多階段中,從發酵控制、糖化效率到甚至清澄處理,幫助酒造提升穩定度與效率。而它該不該用、怎麼用、用多少?這才是真正的學問。

在清酒釀造過程中,將米中的澱粉轉化為糖,是整個發酵的核心環節,這項關鍵任務通常由米麴負責。所謂「酵素劑」,則是將米麴中的糖化功能加以分離,進一步濃縮與模組化,形成一種更集中、可控的糖化工具。最早將酵素劑應用於清酒釀造的文獻,出現於1936年(昭和11年)由有松與森川所發表,使用麴浸出液作為酒母與醪的糖化來源。這項技術後來受到東京稅務監督局鑑定部的推廣,逐漸在吟釀酒等高級酒款釀造中被吸收應用。至昭和30年代,液體麴與酵素劑的使用在合成清酒中被大量研究,昭和40年代後期,更成立了「清酒用酵素協會」,顯示這類技術已逐步從周邊應用邁向核心釀造流程的輔助工具。

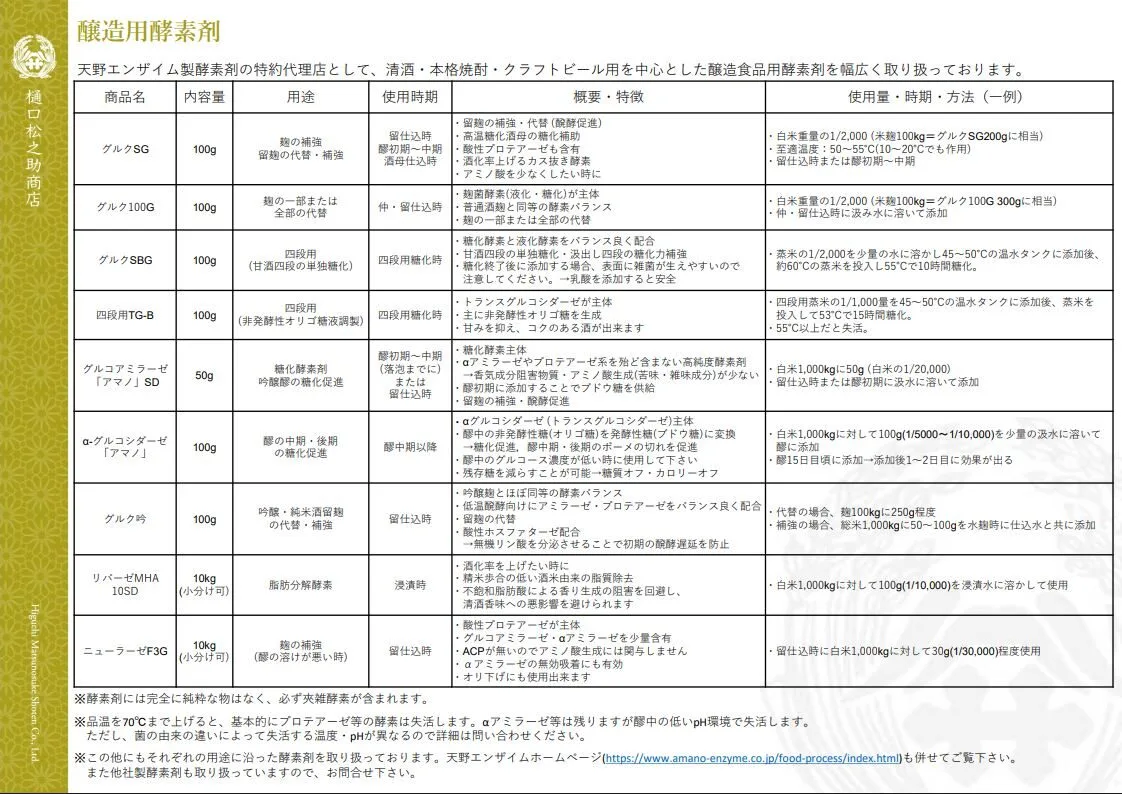

酵素劑源自微生物(如黴菌、酵母、細菌等)所分泌的胞外酵素(extracellular enzymes),經過培養、分離、部分純化後製成,常見形式為粉末或液體。其組成可能為單一酵素,也可能是數種酵素的混合配方,依照用途提供液化酵素、糖化酵素,有時還會搭配蛋白質分解酵素等成分,以支援更多元的釀造需求。

例如,常見的成分包括 α-澱粉酶、葡萄糖澱粉酶與蛋白酶等,這些酵素能針對不同階段進行有效作用,提升澱粉的分解效率與原料的溶解性。酵素劑並非「人工合成物」,而是對麴功能的萃取與延伸,是將傳統釀造知識以更精準、可調的方式進行應用,為釀造現場帶來操作彈性與品質穩定性。

(但實際上酵素劑的功能也是將澱粉分解為糊精與葡萄糖,針對分支澱粉所產生的極限糊精似乎是無法處理的)

法規怎麼看?

第一次聽到「酵素劑」這個詞時,讓我感到非常困惑:這種東西真的能加入清酒嗎?為什麼從未在清酒的成分標示上見過它的身影?

其實依據昭和53年6月17日《酒稅法基本通達全面修訂》第七項〈不作為酒類原料處理的物品〉的規定,在釀造過程中若為了提升效率而添加酵素劑,只要與米麴併用,並且用量控制在「相當於原料中澱粉重量的千分之一以下」,就不會被視為正式的酒類原料,無須標示於產品成分表中。

此外《酒稅法施行規則》第十九條第九項第三號所列的公告中,也明確列舉了可用於酒類保存處理的特定物質,包括蛋白質分解酵素為主的酵素劑,以及果膠分解酵素(ペクチナーゼ)等。

總結來說,酵素劑的合法使用有兩個關鍵條件:其一,必須與米麴併用;其二,若用途為清澄處理,則必須是國稅廳公告中明示的酵素類型。若超出此範圍,就會被視為「其他添加物處理」,依法需進行成分標示。

為什麼會用酵素劑?

從釀造者的角度來看,使用酵素劑有幾個關鍵考量。最常見的原因是「效率」和「穩定性」。

1. 補足或穩定酵素力

即使製麴條件一致,不同批次的米麴之間仍然存在酵素力的波動。根據《日本酒用資材Q&A》,麴中的酸性羧肽酶活性可從 926~7416 U/g,落差極大。這對發酵穩定性與最終風味會產生明顯影響。

2. 控制糖化曲線與風味設計

針對不同的造り設計目標,可以挑選酵素劑組合,微調糖化與酒體走向,調整糖化與業化的酵素比例,控制甜度與酒精度的發展,這讓釀酒師能更精準控制糖釋放速率與酵母發酵節奏,是造り中的一種「隱形調香」。

並且,當想抑制胺基酸生成、降低蛋白酶的影響時(例如口感清爽的酒體),也可以使用酵素劑來取代部分麴的作用。

3. 提高效率與合理化操作

例如在四段掛中不做甘酒麴,改用酵素糖化,能省下製麴所需時間與空間,對於麴室有限的小型酒造或想實行週休制的工作安排尤為實用。

4. 處理難釀原料(高精白、硬米)

當原料吸水性差、溶解度低時,米的糖化會受到限制。此時酵素劑可補強液化與糖化能力,提高整體釀造效率與轉換率。

從釀造現場談起:酵素劑的具體應用

酵素劑的使用,其實早已在日本酒造的現場普遍存在。只是在不同的釀造目標、規模條件與釀酒哲學下,它的應用方式也衍生出相當多樣的策略。整體而言,酵素劑可依釀造階段與功能目的,大致分為四大應用場景,每一種都有其對應的技術背景與使用者考量。

1.四段掛中不做麴,直接用酵素糖化

最早也是最廣泛普及的應用,就是在四段掛(四段仕込み)中取代傳統的甘酒麴。四段掛原本是為了在發酵後期補充糖分,使成酒保留一絲甘味與柔和感。然而,甘酒麴的製作需要提前安排麴室與人力資源,也容易受到製麴條件波動影響。

因此,許多酒造改為使用酵素劑來糖化蒸米,製成甘酒液再回加入主發酵醪中。這樣的「酵素糖化四段」,操作更具彈性,且能精準控制糖化程度與波美度,特別適合人力有限或需要快節奏操作的現場。酒造可根據目標風格選用不同酵素組合──例如使用液化力強、糖化力低的組合,釀出高酒度卻不甜膩的酒;或使用葡萄糖生成率高的組合,創造出柔和甜潤的酒體。

2.應用於酒母或主發酵階段──發酵節奏的調速器

當酒造使用高精白米、硬質米,或刻意降低麴使用比例時,天然酵素來源不足的情況便容易發生。此時,於酒母或主發酵初期添加酵素劑,可視為一種補強手段,維持穩定糖供應與酵母發酵節奏。

但這類應用牽涉到低溫環境下的酵素活性差異。即使在實驗室條件下兩種酵素力價相近,其實際在醪中表現卻可能完全不同,原因包含酵素起源、底物專一性與耐酸特性等。更進一步,酒造甚至能透過調整酵素組成比例,達到控制發酵進程的目的。像是刻意降低葡萄糖釋放速率,以避免泡なし酵母在初期過快發酵,進而延長香氣生成期,這種酵素使用策略已成為某些酒造設計酒體的重要一環。

3.減少掛麴量,酵素仕込み

酵素仕込み是一種大幅減少甚至完全不使用掛麴的釀造方式,將酵素劑作為糖化的唯一來源。這種作法十分少見,主要出現在合成清酒、研究用途或極端低麴比釀造實驗中。雖然可大幅簡化製程、降低成本,但對釀造條件的要求極高。除了需精準掌控酵素投加時機與反應溫度,還需面對如香氣貧乏、酒體鬆散、熟成力不足等問題。

特別值得一提的是,酵素仕込み的酒在搾榨階段經常面臨「搾りにくい」的問題。由於麴殘渣在傳統製程中可作為濾助劑,缺乏麴的酵素酒往往導致粕質過軟、壓榨效率不佳。因此許多實務操作中,會保留最低限度的麴使用來平衡此點。

4.甘酒液預先製成,分批投加

還有一種方式,是先以酵素劑將蒸米糖化成甘酒液,再在主發酵過程中分批投加。這種方式不僅可避免高糖抑制酵母活動,也能更細膩地調節發酵節奏與日本酒度。它介於四段掛與酒母糖化之間,靈活度高,尤其適合釀造果香調性較高、酒精濃度較低、口感清爽的現代型清酒。

5.用於上槽後的清澄處理

蛋白酶或果膠酶可在清酒完成後添加,用於分解殘留蛋白與果膠,提升酒體澄清度。這些屬於「加工助劑」,會在濾過中去除,不會殘留於產品中。

酵素劑釀造酒的特徵與限制

根據多項釀造試驗的結果,酵素劑釀造的酒普遍展現出色澤清亮、著色度低、熟成速度緩慢的特性。其主要原因在於氨基酸含量偏低,梅納反應的速率也較低,導致即使常溫儲存數月,風味仍不易變質。

然而,這樣的穩定性也可能帶來風味表現的不足。例如,在這些酒中幾乎不產生α-ethylglucoside、無機磷酸鹽與寡糖等傳統麴釀清酒常見的香氣前驅物。此外,蛋白質的分解效率雖高,但游離胺基酸生成量反而低,導致整體酒體旨味不足、熟成潛力較低。

酵素劑它是一種工具。使用得當,它能提升效率、穩定品質;使用不當,卻可能讓清酒失去風味的靈魂。它的價值,不在於取代米麴,而在於讓釀造流程更可調、更穩定、更精緻。技術的介入,應該服務於風味設計,而不是凌駕於風味之上。隨著釀造合理化、多樣化與風味精準化的趨勢加速發展,酵素劑的角色將越來越接近「配方設計的一環」,而不只是單純的輔助或替代手段。工具本身從來不是問題,真正關鍵的,是使用它的設計理念與釀酒人的選擇。

原文出處:【雨雨專欄】酵素劑,是釀酒偷吃步,還是風味設計的未來鑰匙?

責任編輯:林哲緯

核稿編輯:陳慧