圖片來源:攤酒研究會

這是一種利用水車動力進行米粒拋光的傳統精米方式。

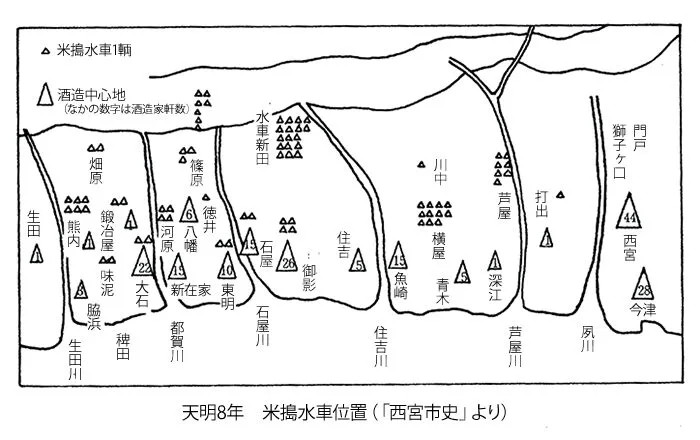

最初以模仿踩踏的跷跷板式裝置(米踏)碾磨米粒;到了約1770年,灘地區開始利用水量豐富快速流動的河川來驅動水車,進行精米。水車精米法分為兩種:一是構造類似米踏的「投搗き」(拋擊方式),另一是利用桿子下落撞擊的「胴搗き」(軸式撞擊方式)。精米效率取決於臼的數量,而要達到精米率85%,通常需約40小時。由於所需時間較長,米粒溫度僅上升約5 ℃,因此避免了過度糊化與脂肪酸化,可產出品質優良的白米。到1913左右,灘地共有約277座水車場,其中住吉村一度擁有超過80座水車場與約1000名工人。水車精米既能提升精白度,又有助於大量生產,成為當時灘地酒造繁榮的重要推手,直到昭和初期被蒸汽機與電力所取代。

責任編輯:詹玉凝

核稿編輯:陳慧