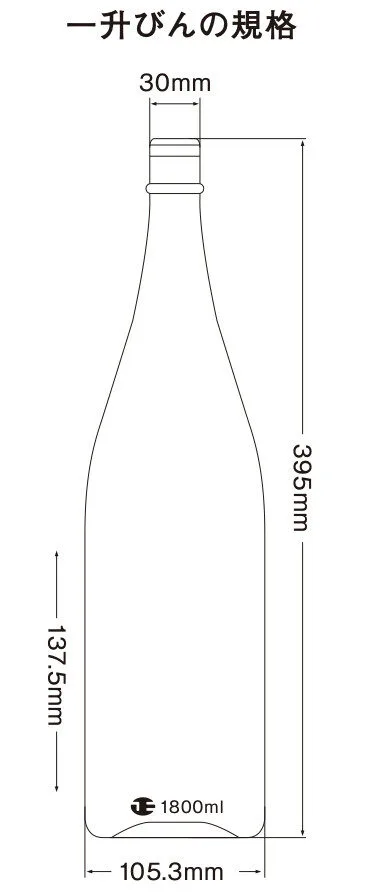

一升瓶是日本的一種用於盛裝液體的玻璃容器。其容量為1,800毫升±15毫升,形制有工業標準。因其容量為傳統上的一升而得名。

一升瓶至今已有超過100年歷史,不僅是日本酒的標準容器,更承載著日本釀酒與流通文化的演變。一升瓶也是可回收並再次使用的。它最早始於日本的清酒填裝,常用於清酒和醬油等液體。

玻璃瓶尚未普及的時代

在玻璃瓶尚未普及的時代,清酒多以木樽方式運送,運送到各地後,由零售商在店頭用「升」(傳統容量單位)計量,再倒入日本傳統的酒壺「德利」中販售給顧客。

陶器樽。圖片來源:一升びんガイドブック~環境に優しいリユース容器~

這種酒屋提供給顧客借用的德利,被稱為「通い德利(かよいどくり)」,這個名稱的由來,是因為這些德利在顧客與店家之間反覆來回使用。有錢人會直接購買整桶酒,而生活較拮据的庶民則會選擇每天買一德利分量的酒來飲用。這種每天買少量、經濟實惠的做法,也讓人們戲稱那種德利為「貧窮德利(貧乏徳利)」。

明治前期開始嘗試不同類型裝瓶

明治時代初期,日本開始嘗試使用進口的葡萄酒瓶,作為日本酒的裝瓶容器。同時,也出現了陶器製的1.8L瓶,這是日本酒容器在形制上的一大進步,展現當時酒商的創意與技術轉型。

這張圖展示的是從明治時代到昭和時代初期,日本一升瓶的演變過程。這些瓶子由「瓶子劇場」館長庄司太一先生收藏,圖中從右到左(1號到9號)依時間順序排列,呈現一升瓶形制、材質與製造技術的變遷。圖片來源:一升びんガイドブック~環境に優しいリユース容器

|

|

|

|

|

① |

大正〜昭和初期/陶器製 |

陶器製的1.8L瓶,為玻璃尚未普及前的主流容器,厚重但易碎。 |

|

② |

明治30年代/手吹玻璃 |

使用玻璃筒狀物手工吹製,形狀不一,是玻璃瓶導入初期的嘗試。 |

|

③ |

明治40年代/半人工機械吹製 |

初步機械化的產物,技術仍未成熟,形狀略顯不規則。 |

|

④ |

明治末~大正/出租用瓶 |

出租酒瓶,瓶口附金屬扣環,方便封蓋與重複使用。 |

|

⑤ |

大正10年以降/機械製王冠瓶 |

可對應瓶蓋(王冠)的玻璃瓶,標誌大量機械生產的起點。 |

|

⑥ |

昭和初期/王冠瓶 |

更標準化的瓶型,開始展現大量普及的趨勢。 |

|

⑦ |

昭和初期/出租用瓶(器非買) |

吹製字樣「器非買」(意思是容器非供買賣),標示為租賃用。 |

|

⑧ |

昭和10年代/出租用瓶 |

同樣有吹製字樣標示用途,顯示當時租賃系統發達。 |

|

⑨ |

昭和20年代/全自動機械製瓶 |

使用現代化機械自動生產的瓶型,瓶形統一、品質穩定,確立標準一升瓶樣式。 |

1886年(明治19年)左右,日本酒以玻璃四合瓶(約720ml)為單位,開始少量輸出至朝鮮、上海等地,或作為博覽會展示用產品。1894年(明治27年),著名酒造「櫻正宗」正式在國內市場推出四合瓶裝的品項,代表著日本酒從桶裝、量賣邁向定量瓶裝化。

山川光男2025夏酒,豪邁銷售中!

德永玻璃製造所,技術突破!

雖然玻璃瓶已經出現,但大量製造仍是個技術門檻,直到大正時期末期(約1920年代後期),在大阪地區出現了一間名為「德永玻璃製造所」的公司,這間公司研發出能大量生產玻璃製1.8升瓶的技術。

在當時,即使是美國這樣的工業強國,也尚未擁有能自動製造如此大型瓶器的機器。德永當年自行改良進口機械,使其能夠穩定生產1.8L瓶,成功實現了國產化與量產化。

以這項技術為契機,日本酒開始大量使用1.8L瓶販售。不僅日本酒,1.8L瓶也被廣泛應用在醬油與其他液體容器上,成為多用途的包裝標準。

「丸正瓶」普及,國家標準容器

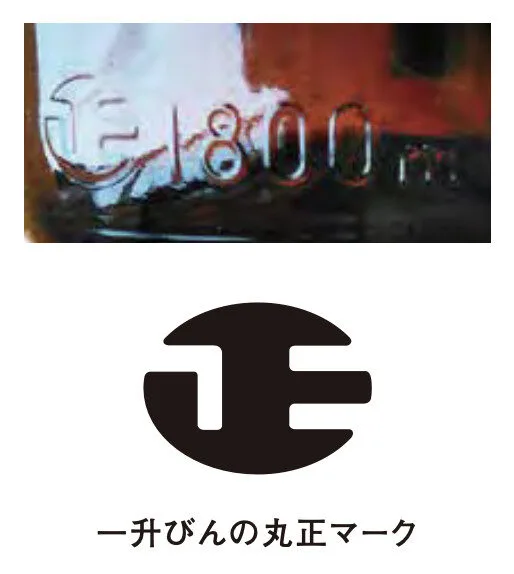

1956年(昭和31年),《計量法》開始施行,1.8公升瓶被認定為符合計量法標準的「特殊容器」。

「特殊容器」是指無需實際量測容量,只需透過觀察液面高度來進行交易的玻璃瓶,瓶身會標示上「丸正標誌」。除了1.8公升瓶之外,啤酒瓶、醬油瓶、牛奶瓶等也屬於此類。這些瓶子通稱為「丸正瓶」。

瓶裝規格乃由 JIS(日本工業規格)訂定,因此,不論是哪一家酒造廠所使用的瓶子,只要其形狀、大小、材質皆一致,可以在全國範圍內共通使用。

這項JIS規格也被引用為《計量法》中「特殊容器制度」的技術基準,對於確保正確計量扮演著重要角色。

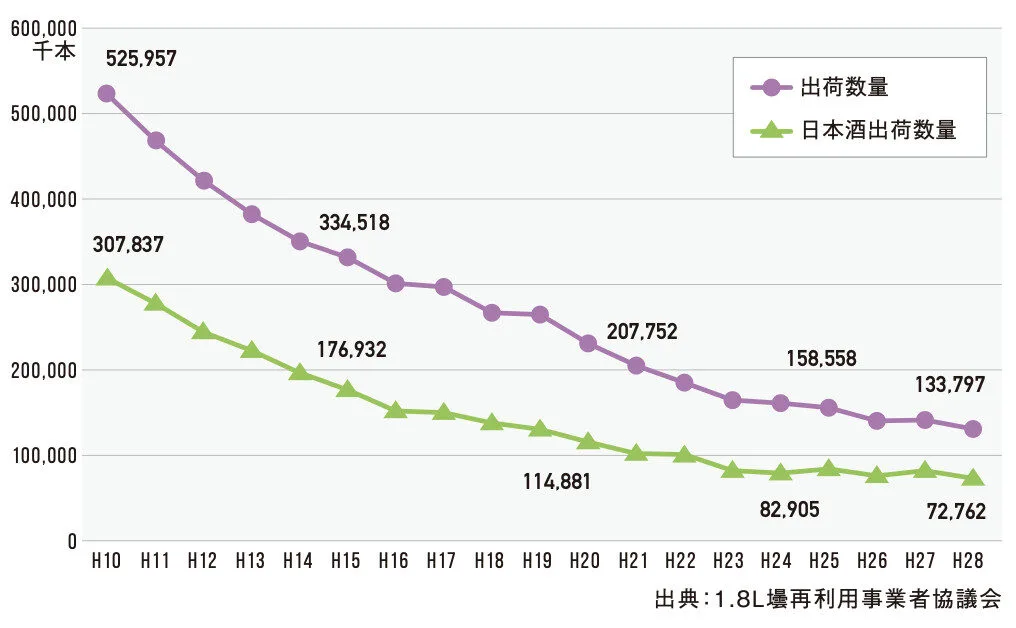

在1973年(昭和48年),隨著日本酒出貨量達到巔峰,全日本一升瓶每年使用量曾經最高達到15億瓶,當時日本人口約為1億人,等於日本每年每人使用15支一升瓶,這是非常驚人的比例。

不過隨著日本酒國內消費市場下滑,一升瓶的使用數量也逐年減少,到了2016年(平成28年)時,僅剩當年十分之一以下,約為1億3千萬瓶。

綜觀一升瓶的出現與普及,對日本酒產業的流通與發展產生了深遠的影響。從早期木樽與德利的零售模式,轉變為統一規格的玻璃瓶包裝,一升瓶不僅大幅提升了運輸與保存的效率,更使得清酒得以進行定量販售與全國流通。

特別是隨著德永玻璃製造所成功量產1.8L玻璃瓶,以及1956年計量法將其列為「特殊容器」,一升瓶正式成為日本酒的標準容器,促進了清酒產業的現代化、工業化與品項化。

此外,瓶身標準化也使回收再利用成為可能,建立起環保且經濟的包裝循環系統。因此,一升瓶的誕生不僅是技術突破,更是日本酒產業邁向現代流通體系的關鍵里程碑。

略帶葡萄優雅的酸度和米的旨味

番外篇:玻璃瓶重複再利用的困境

早期廠商回收玻璃瓶的主要有兩種,一是保證金制度,另一種則是瓶商模式。

在清酒的玻璃一升瓶出現前,玻璃瓶也作為啤酒容器,早期流通的玻璃啤酒瓶被視為啤酒廠持有的資產。當瓶子變成空瓶後,會讓店家回收,再退回廠商手中。

因此,瓶裝啤酒在販售時會加收一筆「瓶子保證金」(在零售階段為每瓶加5日圓),消費者若將空瓶交還給零售店,這筆保證金就會退還給他們,這是個封閉循環制度,讓啤酒廠能夠順利回收玻璃瓶,再度利用,這是「保證金制度」。

另一方面,大部分酒造在銷售1.8L 瓶時並沒有使用保證金制度,而是仰賴「瓶商」回收。

在瓶商模式裡,酒造不會在銷售時額外加上瓶子保證金,但這種一升瓶本身具有價值,是可以買賣的品項。所以瓶商會主動到酒鋪回收這些空瓶,再提供給有需要的酒造。

也就是說,一升瓶的循環是依靠消費者主動歸還,接著讓瓶商處理清洗才能持續運作。

150週年紀念,極致精磨15%奢華之作

現代社會,被輕忽的玻璃瓶回收

然而遺憾的是,隨著世代更迭,過去理所當然的「玻璃瓶回收再利用常識」已經不再被重視,現在,越來越多年輕世代的消費者根本不知道玻璃瓶是「可再利用瓶」

加上1.8L瓶的回收價格下跌,清潔處理困難,有許多地方已經變成「無償回收」了,這也使瓶商失去了生存空間。

時至今日,1.8L 瓶面臨多種重大挑戰,包括日本酒出貨量減少、酒鋪銳減、包裝形式轉變及消費者意識斷層,1.8L瓶的未來,不只是容器的問題,它同時反映了消費文化的變化、地方酒造經營環境的困難、環保與循環經濟的挑戰等世代差異。

參考資料:

責任編輯:顏佳盼

核稿編輯:陳慧