圖片來源:管爺提供

日本酒造組合中央會每年會從全球申請者中選拔12-14位學員,分別在2月開訓正規班(東京舊釀造試驗所)以及8月開訓燒酎高級班(鹿耳島大學)。我在2024年有幸進入正規班後,在今年8月也進入燒酎高級班,得以往更專業的燒酎領域學習。

D1 前言

今年學員分別來自香港2位、中國1位、美國4位、台灣2位、韓國1位、新加坡1位、西班牙1位、加拿大1位、澳洲1位等共14位學員。直得一提的是包含台灣酒武士歐老師、香港酒武士同時也是OSA評審主席Micky、中國唎酒師協會的李鵬都在這一班,不只老師精彩,相信整個學習過程中,也能從這些前輩們學習到許多。(去年台灣則有Kenny老師與久利Chris受訓)

由於對我來說是一個全新也較為深入的課程,我儘量以速記的方式分享每一天上課的內容,也希望每一年都能有台灣的朋友被選入,讓燒酎相關的知識與推廣有更多人一起分享。

圖片來源:管爺提供

D1-1 日本酒造組合中央會介紹以及燒酎產業現況

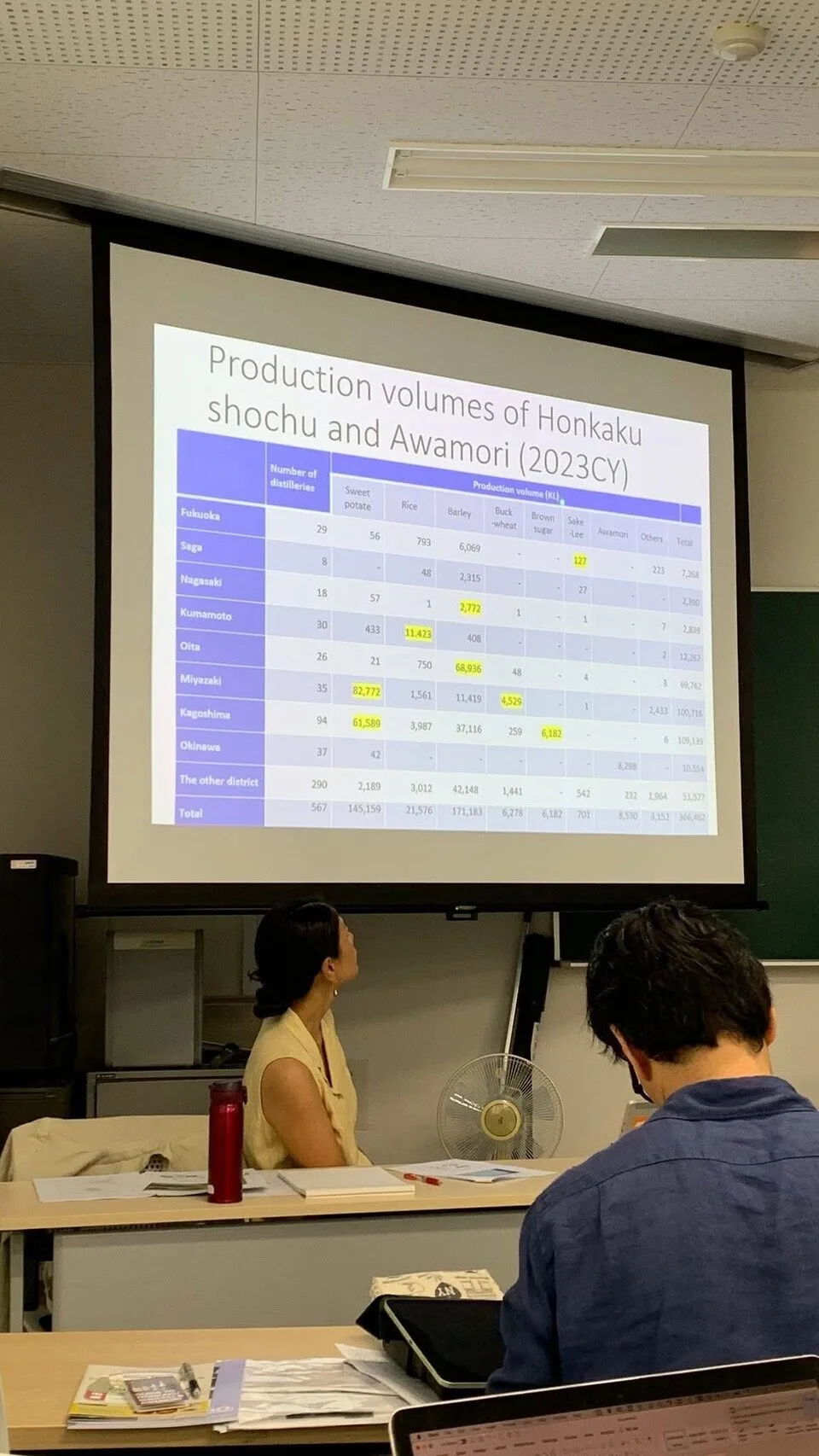

由日本酒造組合中央會理事宇都宮仁博士主講,內容除了介紹日本酒造組合中央會的任務外,也簡介了日本燒酎與泡盛酒廠的產業現況。

日本飲用燒酎與泡盛的歷史大約500年,目前共有267家酒廠,每年的產量約為36.8萬公噸,但有趣的是,以產量分佈來說,在九州區域的燒酎產量佔全日本96%,而泡盛則是在沖繩的產量占比約97%。

更簡單來說,燒酎跟泡盛的生產相較於日本酒,是一種地域性質相當高的酒精飲品。除了產量外,以是否加入麹菌作為釀製工程而分的甲類與乙類燒酎來說,佔比分別是45%與55%。

另外大家經常忽略掉的混合式燒酎(甲乙混合),事實上也受到部分消費者的喜愛。對於燒酎的種類或是製程有興趣的朋友,我在後續的上課筆記中也會按章提到,另外網路上也有許多文章或是老師開授相關的課程。

另外特別值得一提的是過去在燒酎認證課程中經常提到日本國稅廳只核准49種原料得作為乙類(也就是本格燒酎)的原料,事實上,這並非是國稅廳「規定」了49種原料,而是在制定酒稅法時,列舉了當時市面上依照法定製法所生產的本格燒酎,共有49種。更簡單來說,未來針對市面上已經無生產的原料,或是將來有新的原料出現時,這49種都是可以修訂的。

由於宇都宮老師是以概論的方式作為主題,因此也介紹了代表性的燒酎種類、製程方法等,並讓我們品飲其中的差異。

不過,由於被挑選出來的學員,都是在其國家或市場中都已是對燒酎相當熟稔的老師們,因此相較於老師的講解,與老師之間的一問一答的過程更值得紀錄。

例如針對蒸餾器的構造與形狀、或是減壓蒸餾中對大氣壓力的減壓與沸點溫度控制、直間接加熱對芋燒酎與泡盛酒質造成的影響、純化技術中使用臭氧對去除亞麻油酸乙酯的效果都相當有趣。

使用香熟芋蒸餾得到華麗的荔枝香

D1-2 市場現況以及海外策略

接在宇都宮老師之後的,是來自酒造組合中央會海外業務部,曾在紐約居住23年的井內小姐。井內小姐使用著流利的英語,分享了酒造組合中央會自他負責燒酎海外推廣業務以來,所看到的市場現況、課題以及如何發展海外策略等。我自己認為,由於井內小姐並非傳統的日本公務員,在發策略發展上更能跳脫傳統思維。

特別值得紀錄的是,燒酎應當作為一種日本傳統酒精飲品或是一種烈酒(spirits)。市場的定位不同,後面的發展策略是完全大相徑庭的。而就出口實績來看,目前日本燒酎出口前三名佔了全體出口的65%,前九名佔了全體出口的90%,在發展策略上,當資源有限,是要繼續投注在這些發展成熟的市場,還是發展中市場,抑或是新興區域?沒有正確答案,這端看主事者對這項飲品的市場發展定位,但以我觀察到的酒造組合中央會,目前是採用雙軌策略,面對發展較為成熟的國家,將其定位為一種烈酒 (spirits),來增加飲用方式與擴大飲用人口;而針對新興國家,則是透過當地酒類比賽或是侍酒師協會等管道,先將這個日本特有的酒精飲品放入測驗或是比賽項目中來打開知名度。

而井內小姐也分享了去年在美國一個非常有趣的案例,即韓國燒酒因長期在美國被視為烈酒,在通路上只能往烈酒通路跑,但經過在美韓國人社團的積極爭取,2024年各州陸續通過24%以下的韓國燒酒可以進入低酒精通路。

圖片來源:管爺提供

D1-3 燒酎概論:製程、文化與歷史

下午第一堂課是由我曾經訪問過,也分享過大作「燒酎履歷書」作者,現為鹿兒島大學客座教授的鮫島吉廣博士主講。課程內容為「燒酎概論:製程、文化與歷史」。相較於在JSS Academy正規班的授課內容,課程名稱雖相同,但在燒酎高級班中,老師特別針對各種燒酎原料特性、麹菌種類的特性、香氣分子的生成原因等做了重點提示。簡單來說,就是老師「燒酎履歷書」這本書的摘要,對老師講解的內容有興趣的朋友,不妨可以買一本老師的書來看。

延伸閱讀:【管爺專欄】鮫島吉廣老師「燒酎履歷書」

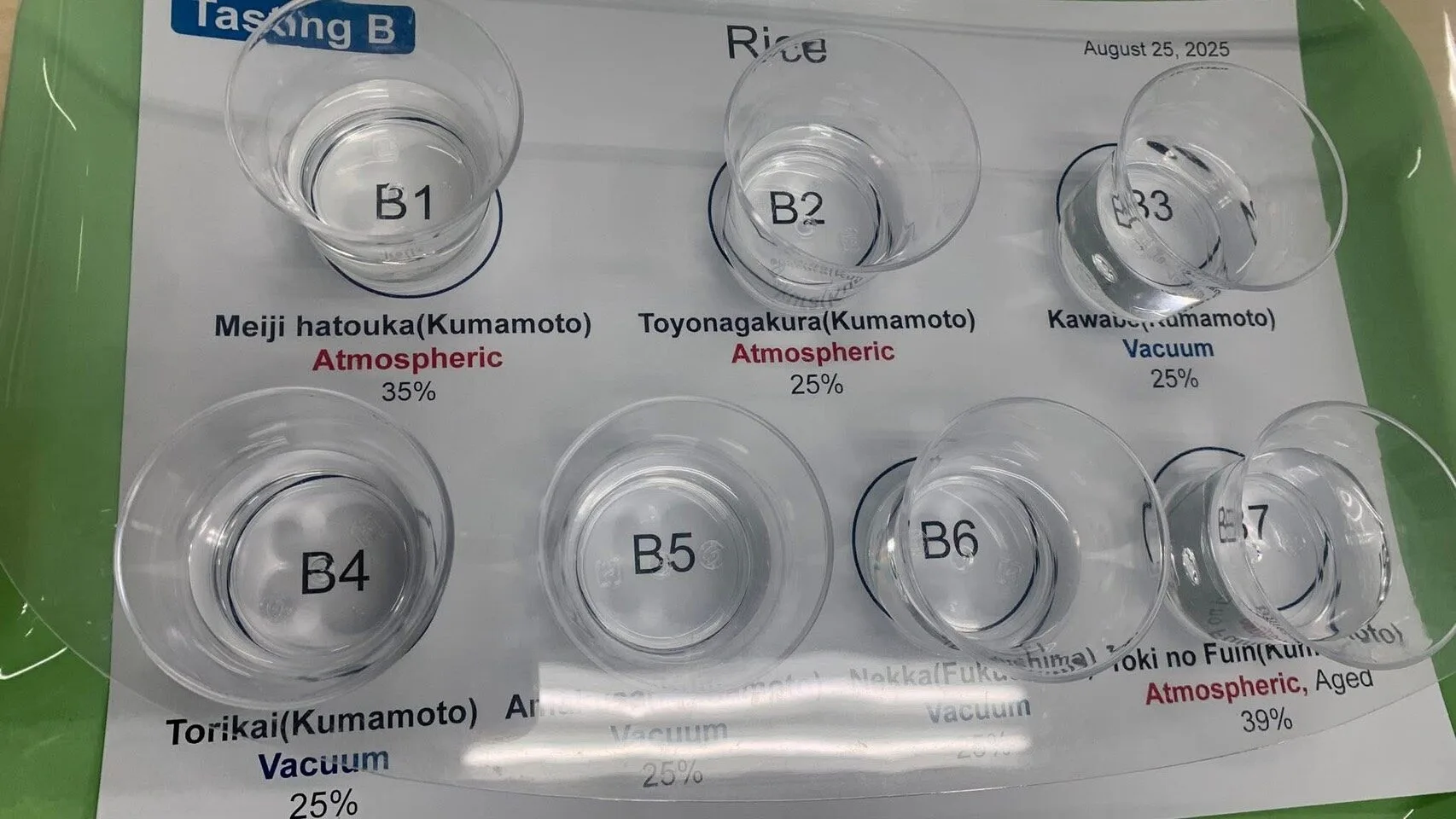

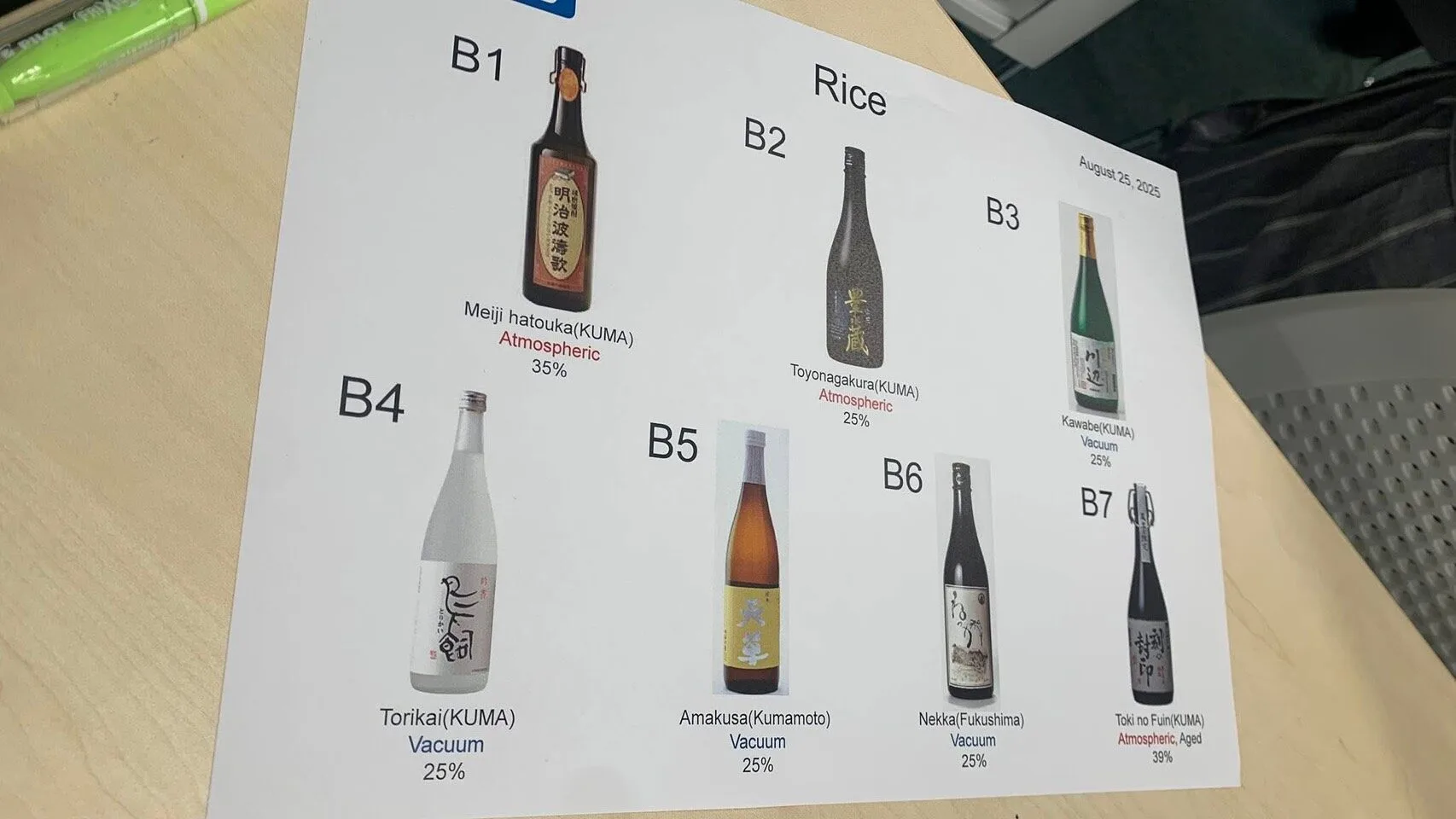

D1-4 關於米燒酎

「米燒酎」,這個主題是由熊本燒酎組合副理事長,同時也是大和一代表社員(藏元)下田文仁老師主講。這個部分也應該是我今天收穫最多的一堂課。過去在許多燒酎的課程訓練中,針對單一原料燒酎有這麼完整的敘述,從歷史、文化、風土、地形、原料、麴菌、酵母、製程、設備,尤其是講述到隨著歷史演進,包含原料、設備與製程都隨之改變。尤其是現今大家對熊本米燒酎有著淡雅清香的印象與原始使用玄米黃麴、藏付酵母以及兜釜蒸餾所呈現出來的風味,更能感受到巨大的變化。

圖片來源:管爺提供

晚上是JSS與來自各國同學們的歡迎會,聽說有滿滿的燒酎等著我們。

明天究竟能不能順利繼續紀錄受訓生活,敬請不用期待。

D2前言

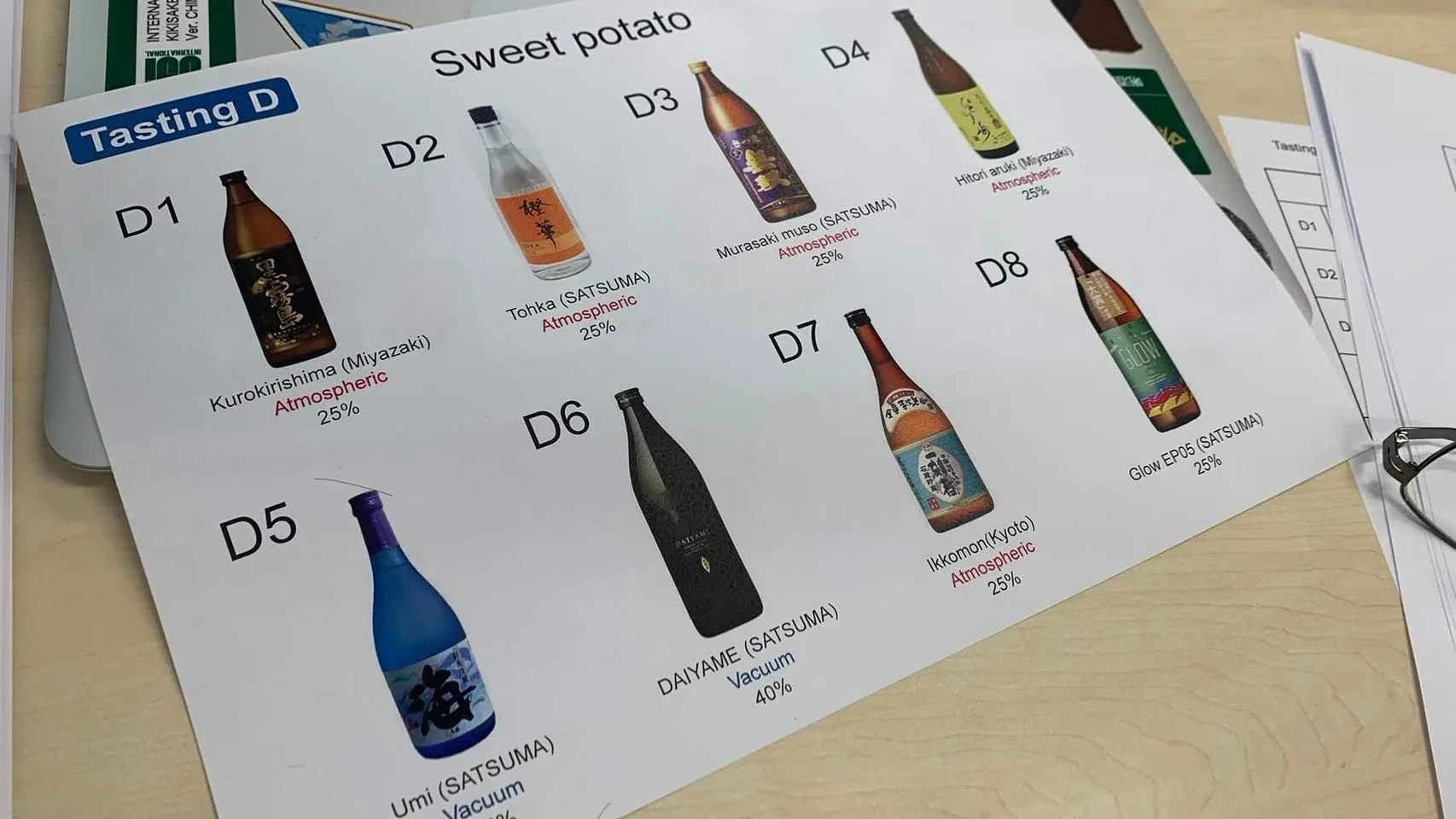

整天都是針對燒酎的各種類型進行比較深度的講解與品飲。分別是泡盛、芋燒酎、麥燒酎、黑糖燒酎以及其他較常見類型(例如蕎麥燒酎、栗燒酎與胡麻燒酎)

D2-1 關於泡盛

由沖繩國稅事務所鑑定官家原真紀老師授課。主題是泡盛。泡盛是源自于沖繩(琉球王國)的傳統酒精飲品,使用Indica米種(大部分是泰國米)與黑麴進行麴米製作後,一般只進行一次發酵後,即開始進行蒸餾工程。

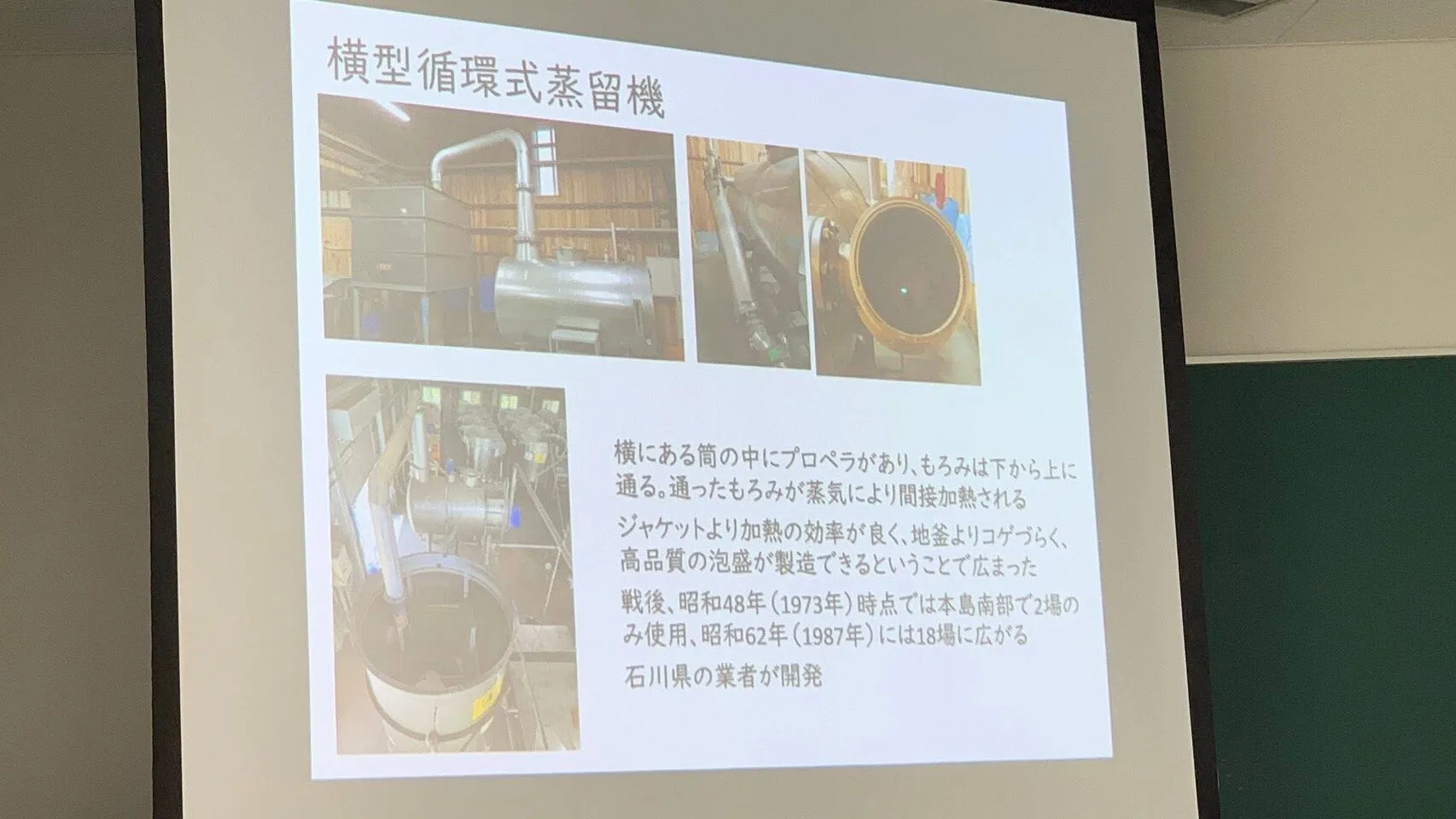

設備上以壺式蒸餾器的單式蒸餾法,儲存上則必須以不具有糖分釋出的容器來儲藏。至於為何使用泰國米,一說是泡盛製作技術傳自東南亞,但由於泰國米相較於酒米或是國產食用米在價格上都具備極大優勢,因此使用泰國米為主流,但並非絕對。蒸餾設備上有極少數的酒造使用相當有特色的橫式循環蒸餾器,大多數則使用地釜/直釜蒸餾器。

但不管是哪一種,都可以發現相較於其他蒸餾設備,在高度上都矮了好幾截,這其實也跟沖繩因颱風較多,傳統建物構造較低有關。而泡盛被討論最多的應該就是古酒與香氣成分的變化,關於這點可以參考雨雨之前的文章,與其他蒸餾酒不同的是,泡盛即使在裝瓶之後,仍會有熟成反應,而這邊的熟成概念與威士忌等其他烈酒在儲存容器上的熟成不同,而是香氣分子的熟成,甚至是有點與清酒類似,即來自於4VG轉換至香草醇之間的反應,而這個反應透過新酒與古酒的勾兌,可以讓4VG濃度降低,讓香草醇更明顯。

我自己對泡盛的刻板印象從較為強烈的堅果、穀類乃至於蘑菇與焦糖香氣輔以強烈的酒精感,在慢慢品飲到越來越多的酒款後,甚至是近期發展出來的三次蒸餾技術,也逐漸對這個可能是日本蒸餾酒的原型感到有趣,甚至在後期慢慢發現到部分具有強烈香草與果香,並能夠以烈酒的角度作為調酒基酒而為之改觀。

圖片來源:管爺提供

D2-2 關於芋燒酎

芋(地瓜)燒酎是目前日本燒酎的主要原料類型,幫我們上課的老師正是來自芋燒酎主要產地,日本鹿兒島縣商工勞動水產部的安藤義則參事。雖然老師現在負責跟半導體企業相關工作,但他在縣政府的發酵食品以及燒酎產業已服務超過二十多年,應該說是目前縣政府中最了解製程與產業的專家。老師先從鹿兒島為何發展芋燒酎的歷史背景以及農作環境談起,也針對製程以及原料成分(ingredients)與發酵特性做了非常詳細的說明。

而針對燒酎香氣構成的分子式,特別是芋燒酎特有的MTA生成與優劣判斷,以及各品種所帶有的特殊香氣等部分則是讓我印象最深刻的部分。最後老師也針對芋麴的製作要點以及在過多MTA的生成下,原本被視為的麝香葡萄與荔枝氣味,反而成為新派芋燒酎的代表,不禁讓我想到在百年前日本酒造想盡辦法要抑制酸味生成,現在則是想方設法要讓酸味突顯,頗有異曲同工之妙。

圖片來源:管爺提供

D2-3 關於麥燒酎

下午來到麥燒酎的環節,講師由日本最大也最知名的麥燒酎酒造「三和酒類」,也是我人生第一瓶喝的麥燒酎「iichiko」的取締役會長下田雅彥博士主講。在昨日的歡迎會中,我跟下田博士提到我20年前來到日本喝的第一瓶清酒是「十四代」,喝的第一瓶燒酎是「iichiko」。的確,或許我們對許多酒造業的「大廠」認為是工業化生產,產品沒有感情,但不可否認的是,正是這些大廠製造出物美價廉的品項,也才能帶動許多需要龐大設備與技術研發的投資,能夠持續精進發展。

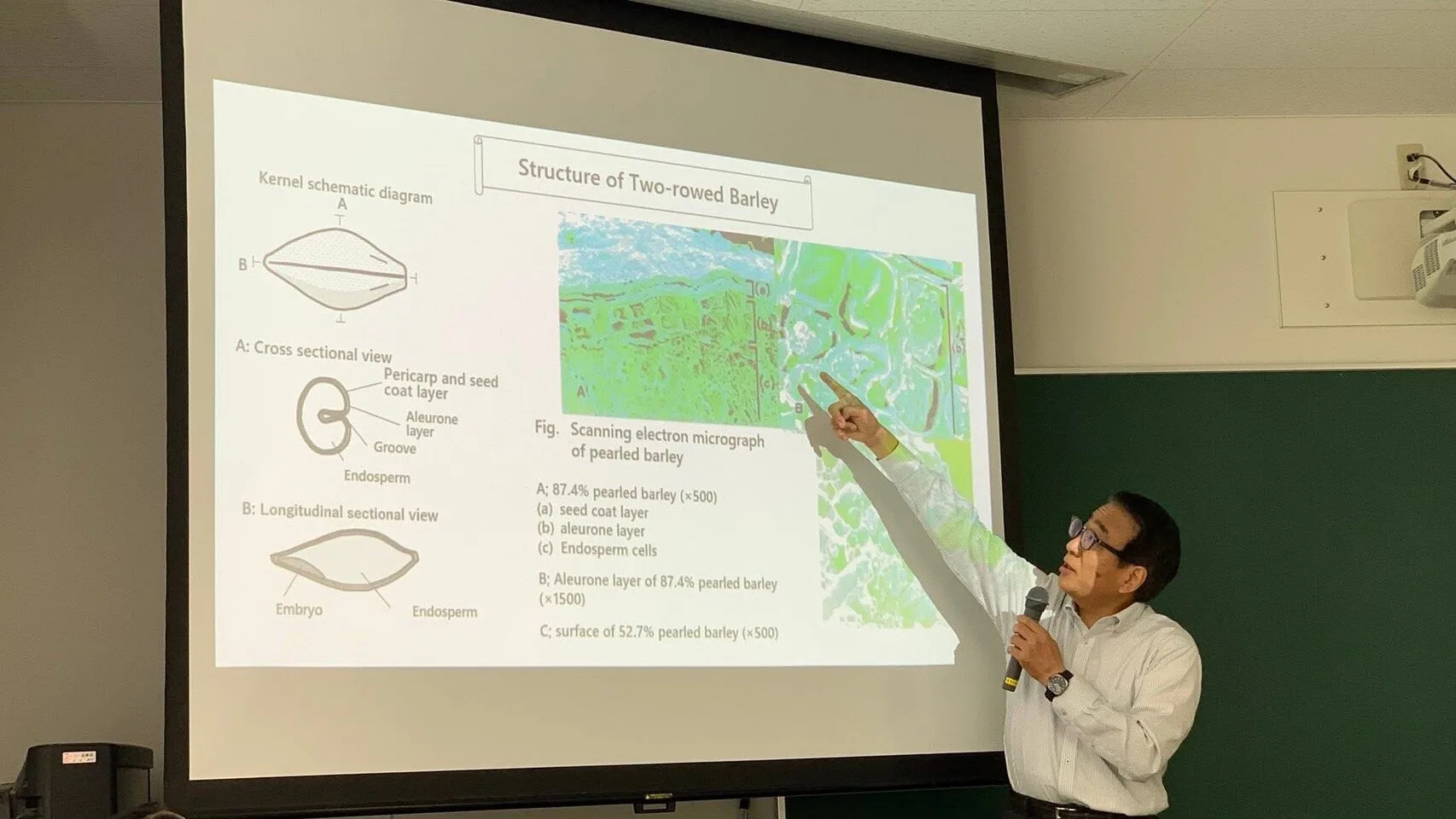

燒酎在發展的過程中出現三次爆炸性的成長,第一次是在1970年代的「加水飲用」革命,讓飲用者可以自由調整酒精濃度。第二次則是在1980年代大分麥燒酎的發展,與傳統的壱岐燒酎走出了一條自己的路。第三次則是2000年之後在鹿兒島芋燒酎的百花齊放時代。當然,回到麥燒酎這個話題,由於下田博士具有非常深厚的學術背景,因此在他的講義中,有更多關於釀造學與蒸餾學中關於二條大麥、去殼製程(pearled)以及麴菌選用對香氣分子生成造成的影響。最後下田博士自己以「iichiko」為例,同樣面對著燒酎的傳統與創新之路,甚至是面對海外市場的拓展,該如何重新定位與劃分產品線,有了從產業界的細膩觀察。

圖片來源:管爺提供

D2-4 關於黑糖燒酎以及其他燒酎

第四堂課的講師其實是我曾經為了燒酎問題而主動在社群媒體上聯繫,目前服務於熊本國稅局主任鑑定官的宮本宗周老師。在老師上課完我上去自我介紹時,他才恍然大悟笑笑地說,我們是網友第一次見面。宮本宗周老師在沖繩國稅事務所服務多年,同時也是泡盛香氣輪的發明者。但今天老師主講的主題是黑糖燒酎、蕎麥燒酎、栗燒酎與胡麻燒酎。

我對來自奄美大島的黑糖燒酎特別有興趣,原因不在於它的香氣與口感,而是黑糖在日本近代史的發展過程中,扮演一個非常重要的角色,甚至是讓日本得以在江戶到明治時期,得以不被國際貿易的銀本位制打倒的主要角色。黑糖燒酎當然隨著時代變遷與技術發展,現在面臨一些較為尷尬的議題(例如原料形狀或是所謂的半麴製法),但我想這些議題,都會隨著市場變化與時間變遷,會自然找到出路的。

總結今天的課程,很多朋友不了解日本燒酎與其他國家的蒸餾酒(烈酒)有何差別? 其實這當中有一個非常重要的關鍵,也是為何日本傳統釀酒技術能在2024年取得聯合國教科文組織登錄為無形文化遺產的主要原因,就是「製麴」技術。面對氣候變遷,將來許多製酒原料可能會越來越短缺,有效利用「麴菌」進行糖化工程,將會發揮莫大的功用,相信這也是聯合國為什麼要登錄這個技術的原因之一。

朝日酒造 飛乃流 朝日 黑糖燒酎

原料採用優質黑糖與白麴,經過長期低溫發酵,塑造出清爽柔和的風味。

日文版原文

日本酒造組合中央会 JSS Academy 焼酎アドバンスクラス D1

日本酒造組合中央会(JSS)は毎年、世界からの応募者の中から12~14名を選抜し、2月に正規コース(東京・旧醸造試験所)、8月に焼酎アドバンスクラス(鹿児島大学)を開講しています。私は2024年に正規コースへ参加し、今年8月には焼酎アドバンスクラスにも進むことができ、より専門的に焼酎を学ぶ機会を得ました。

今年の受講生は、香港2名、中国1名、米国4名、台湾2名、韓国1名、シンガポール1名、スペイン1名、カナダ1名、オーストラリア1名の計14名。特筆すべきは、台湾の酒サムライである欧(Ou)先生、香港の酒サムライでOSA審査委員長のMickyさん、中国利き酒師協会の李鵬さんなどが同じクラスにいること。先生方の講義が充実しているのはもちろん、こうした先輩方から学べることも非常に多いと感じています。

私にとっては全く新しく、より深く踏み込む内容のコースのため、できるだけ速記スタイルで毎日の授業内容をシェアしていきます。毎年、台湾からも選ばれる仲間が増え、焼酎の知識と普及がさらに広がっていくことを願っています。

D1-1:日本酒造組合中央会 理事・宇都宮仁 博士の講義

JSSのミッションの紹介に加え、日本の焼酎・泡盛の産業現況について概説いただきました。日本での焼酎・泡盛の飲用の歴史はおよそ500年。現在、酒蔵・蒸留所は267社、年間生産量は約36.8万トンです。興味深いのは地域分布で、焼酎の生産の96%が九州、泡盛は97%が沖縄に集中しています。つまり日本酒に比べ、焼酎・泡盛は非常に「地域性」の強い酒類と言えます。

また、麹を用いるかどうかなど製法の違いで区分される甲類・乙類(本格焼酎)のシェアは、それぞれ45%・55%。しばしば見落とされがちな「甲乙混和焼酎」も、一定の消費者に支持されています。

もう一点よく語られる話題として、「国税庁が乙類(本格焼酎)の原料を49種に“限定”している」という誤解があります。実際には、酒税法を定める際に当時の法定製法に基づき市場に存在していた本格焼酎の原料を“列挙”したのが49種というだけで、将来、生産されなくなった原料があれば削除され、新たな原料が登場すれば追加され得る、可変的なリストだそうです。

この日の講義は概論として、代表的な焼酎の種類や製法を整理し、実際に利き比べも実施。ただ、選抜された受講生はいずれも自国の市場で焼酎に精通した講師陣でもあるため、講義そのもの以上に、先生とのQ&Aの密度が高く、記録に残す価値がありました。

たとえば、蒸留器の構造・形状、減圧蒸留における圧力設定と沸点制御、直火・間接加熱が芋焼酎や泡盛の酒質に与える影響、精製工程でのオゾン使用によるリノレン酸エチル除去効果など。

D1-2:JSS海外事業部・井内さんのセッション

ニューヨーク在住23年のご経験を持つ井内さんが、焼酎の海外プロモーションを担当して以降に見えてきた市場の現状、課題、海外戦略の描き方を、流暢な英語で共有してくださいました。

特に「焼酎を日本の伝統的酒類として打ち出すのか、それとも“スピリッツ”として位置づけるのか」という市場定義の違いは、以後の戦略を大きく左右します。輸出実績では、上位3か国で全体の65%、上位9か国で90%を占めます。限られた資源を成熟市場に厚く配分するのか、成長市場や新興地域に振り向けるのか——正解は一つではなく、その飲料に対する政策的な位置づけ次第です。

私の観察では、JSSは二軌道的なアプローチを採用。成熟国ではスピリッツとしての位置づけを強め、飲用シーンを拡張して飲み手を増やす。一方、新興国では現地の酒類コンクールやソムリエ協会などを通じ、この日本固有の酒類を試験・競技の対象に組み込み、認知度を高める戦略を取っています。

また米国の興味深い事例として、長らく「スピリッツ」と見なされ流通が制限されてきた韓国焼酎(Soju)について、在米韓国人コミュニティの働きかけにより、2024年には各州でアルコール24%以下のSojuが低アルコール流通チャネルに入れるよう法整備が進んだ、という話も共有されました。

D1-3:鮫島吉廣 博士(鹿児島大学客員教授)「焼酎概論:製造、文化、歴史」

『焼酎履歴書』で知られる鮫島先生の講義。JSS Academy正規コースと同名のカリキュラムですが、アドバンスクラスでは各原料の特性、麹菌の種類と挙動、香気成分の生成メカニズムなどにフォーカスした要点整理でした。まさに『焼酎履歴書』の凝縮版。興味のある方は書籍もぜひ。

D1-4:下田文仁 先生(熊本焼酎組合 副理事長/大和一 代表社員)「米焼酎」

単一原料の焼酎をここまで体系的に、歴史・文化・風土・地形・原料・麹・酵母・製法・設備まで通史的に語る機会は貴重です。歴史の変遷に伴い、原料・設備・製法がどう変わってきたか——現在、多くの人が抱く「熊本の米焼酎=淡麗で上品」という印象と、かつての玄米・黄麹、蔵付き酵母、兜釜蒸留がもたらしていた風味との差分からも、その変化の大きさを実感しました。

夜はJSSと各国のクラスメイトとのウェルカムパーティー。焼酎がたっぷり用意されているとか。

日本酒造組合中央会 JSS Academy焼酎アドバンスクラス研修日記 D2

二日目は一日を通して焼酎の各タイプについて、より深い講義とテイスティングが行われた。取り上げたのは、泡盛、芋焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎、そしてその他の比較的よく見られるタイプ(そば焼酎、栗焼酎、ごま焼酎など)である。

D2-1:講師は沖縄国税事務所の鑑定官・家原真紀先生。テーマは泡盛。

泡盛は沖縄(琉球王国)に由来する伝統的な蒸留酒で、インディカ米(大半はタイ米)と黒麹で麹米を造り、通常は一次もろみのみで発酵を行ったのち、蒸留工程に入る。

設備はポット式蒸留器による単式蒸留が主で、貯蔵には糖分が溶出しない容器を用いる必要がある。タイ米を使う理由については、東南アジアから製法が伝わったとする説もあるが、酒造好適米や国産食用米に比べて価格面で大きな優位があるためタイ米が主流になっている、ただし絶対ではない。蒸留設備としては、ごく少数の蔵が特徴的な横式循環蒸留器を用い、多くは地釜/直釜の蒸留器を使っている。

いずれの方式でも、他の蒸留設備に比べて全体の高さが低いことが分かる。これは台風が多く、伝統的な建物の構造が低層であることとも関係している。泡盛で最も議論されるのは古酒と香気成分の変化であり、この点は雨雨さんの以前の記事も参照できる。ほかの蒸留酒と異なり、泡盛は瓶詰め後も熟成反応が続く。

ここでいう熟成は、ウイスキーなどの貯蔵容器由来の熟成とは異なり、香気分子の熟成である。清酒にも少し似ており、4-ビニルグアイアコール(4VG)がバニリンへと変換されていく反応が関わる。新酒と古酒をブレンドすることで4VG濃度を下げ、バニリンをより際立たせることができる。

私自身、泡盛には強いナッツや穀類、きのこ、カラメルの香りに強いアルコール感という先入観があったが、さまざまな銘柄を味わううちに、日本の蒸留酒の原型とも言えるその面白さに惹かれていった。また最近三次蒸留の開発やニラ系や果実香が強いものにも出会い、カクテルのベーススピリッツとしても使えるのではと考えを改めた。

D2-2:芋(サツマイモ)焼酎は現在の日本焼酎の主要原料タイプで、講師は主産地・鹿児島県の商工労働水産部に所属する安藤義則参事。

先生は現在、半導体企業関連の業務を担当しているが、県庁で発酵食品や焼酎産業に二十年以上携わっており、製程と産業に最も通じた専門家と言える。まず、鹿児島で芋焼酎が発展した歴史的背景と農業環境から話が始まり、製造工程、原料成分(ingredients)、発酵特性について非常に詳細な解説があった。

なかでも私の印象に残ったのは、焼酎の香りを構成する分子式、とりわけ芋焼酎特有のMTA(メチルチオアセテート)の生成と良否判定、さらに各品種が持つ特有香の部分である。最後に、芋麹の造りの要点や、MTAが過剰に生成した場合に本来はマスカットやライチと評される香りが、むしろ新世代の芋焼酎の代表的特徴となっていることにも触れられた。百年前、日本酒造りで酸味の生成を必死に抑えようとしていたのが、今では酸をどう際立たせるかを工夫している——どこか通じるものがあると感じた。

D2-3:午後は麦焼酎のセッション。講師は日本最大にして最も名の知れた麦焼酎蔵「三和酒類」、そして私の人生で初めて飲んだ麦焼酎「iichiko」の取締役会長・下田雅彦博士。

昨日の歓迎会で、二十年前に日本で初めて飲んだ清酒は「十四代」、焼酎は「iichiko」だったと博士にお伝えした。私たちはしばしば大手の酒蔵を「工業的生産で感情がない」と見なしてしまうが、否めないのは、こうした大手が良質で手頃な品項を造り、巨額の設備投資や技術開発を可能にして業界全体の進歩を支えているという事実だ。

焼酎は発展の過程で三度の爆発的な成長を経験した。第一は1970年代の「加水飲用」革命で、飲み手がアルコール度数を自由に調整できるようになったこと。第二は1980年代の大分麦焼酎の台頭で、伝統的な壱岐焼酎とは異なる道を切り開いたこと。第三は2000年以降、鹿児島の芋焼酎が百花繚乱となった時代である。

麦焼酎に話を戻すと、下田博士は極めて厚い学術的バックグラウンドを持つため、配布資料には二条大麦、精麦(pearled)工程、麹菌の選択が香気成分の生成に与える影響に関する醸造学・蒸留学的な内容がより多く盛り込まれていた。最後に博士自身が「iichiko」を例に、焼酎における伝統と革新の両立、さらには海外市場の開拓に直面する中で、いかに再定位し製品ラインを区分していくか、産業界ならではの緻密な視点を示してくれた。

D2-4:第四講の講師は、かつて私が焼酎に関する質問でSNSを通じてこちらからご連絡した、現在は熊本国税局の主任鑑定官である宮本宗周先生。授業後に自己紹介すると、「ああ、初めて会うネットの友人でしたね」と笑っておられた。

宮本先生は沖縄国税事務所に長年勤務し、泡盛フレーバーホイールの考案者でもある。今回の講義テーマは、黒糖焼酎、そば焼酎、栗焼酎、ごま焼酎であった。

私が奄美大島の黒糖焼酎に特に興味を持つのは、その香味ではなく、日本近代史の中で黒糖が極めて重要な役割を果たしたからである。江戸から明治期にかけて、日本が国際貿易の銀本位制に呑み込まれずに済んだ主要因の一つでもあった。

もちろん、時代と技術の変化に伴い、黒糖焼酎はいくつか気まずい論点(たとえば原料の形状や、いわゆる半麹製法など)に直面しているが、こうした問題は市場の変化と時間の経過とともに自然と解決の道が見いだされるだろうと考える。

本日のまとめとして、多くの人が日本の焼酎と他国の蒸留酒(烈酒)の違いを理解しにくいと感じているが、ここには極めて重要な鍵がある。2024年にユネスコの無形文化遺産に登録された日本の伝統的酒造技術の主要因でもある「製麹」技術だ。

気候変動に直面し、将来は酒造原料がますます不足する可能性があるなかで、麹菌を用いた効率的な糖化工程は大いに力を発揮するだろう。これこそ、ユネスコがこの技術を登録した理由の一つだと確信している。

責任編輯:潘昱嘉

核稿編輯:陳慧