圖片來源:香港衛生署

你有聽過猛健樂嗎?GLP-1 藥物是什麼?

GLP-1 藥物是一種藉由 GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)受體促效劑(促進活性)以及腸泌素機制(incretin effect)所開發的代謝調節藥物。最近當紅的「猛健樂」就是其一,最初應用於第二型糖尿病治療,而後因其對食慾調節與體重管理的效果而受到廣泛關注。其作用基礎並非直接燃燒脂肪,而是透過多重生理路徑改善代謝模式,使能量攝取與血糖調控更為穩定。

在生理機制上,這類藥物主要透過三大路徑發揮作用:首先,在中樞神經系統中,能促進 GLP-1 受體在大腦食慾調控區展現高度表現,增強飽足訊號並降低進食衝動。其次,在 胃腸道,藥物可延緩胃排空,使食物在胃中停留更久,不僅延長飽足感,也降低餐後血糖上升幅度。此外,在 胰島功能 上,猛健樂促進葡萄糖依賴性的胰島素分泌並抑制升糖素,改善整體葡萄糖代謝,因此具有穩定血糖的益處。

臨床研究顯示,GLP-1 類藥物能帶來體重下降、食慾減少、體重下降主要源自自然形成的熱量赤字,而非藥物本身具備燃脂功能,因此依舊需要搭配生活型態調整、均衡飲食與適當運動,以達成長期且穩定的代謝改善。

GLP-1 藥物能夠減少酒精成癮?

近來有新的研究顯示,這種原用於治療糖尿病與減重的GLP-1藥物,對血液酒精濃度的升高速率也有影響。

維吉尼亞理工大學Fralin生物醫學研究院的新研究指出,GLP-1藥物會減緩酒精進入血液的速度、延後其對大腦產生作用。研究者以「葡萄酒慢慢喝」與「一口灌下烈酒」作為類比,強調酒精濃度若吸收速度不同,對大腦的影響強度與成癮風險便截然不同。

由於快速上升的血液酒精濃度與高度濫用有關,研究者推論, GLP-1藥物可能可以透過放慢血液酒精濃度上升,便可能減少醉感與飲酒行為,減少成癮行為產生。

編按:但會不會因為怎麼喝都沒有醉意,反而喝得更多了呢?

酒體帶著活潑微氣泡與立體口感,具有生酒討喜的乳酸滋味與青草氣息。

服用GLP1 藥物,延緩血中酒精濃度上升

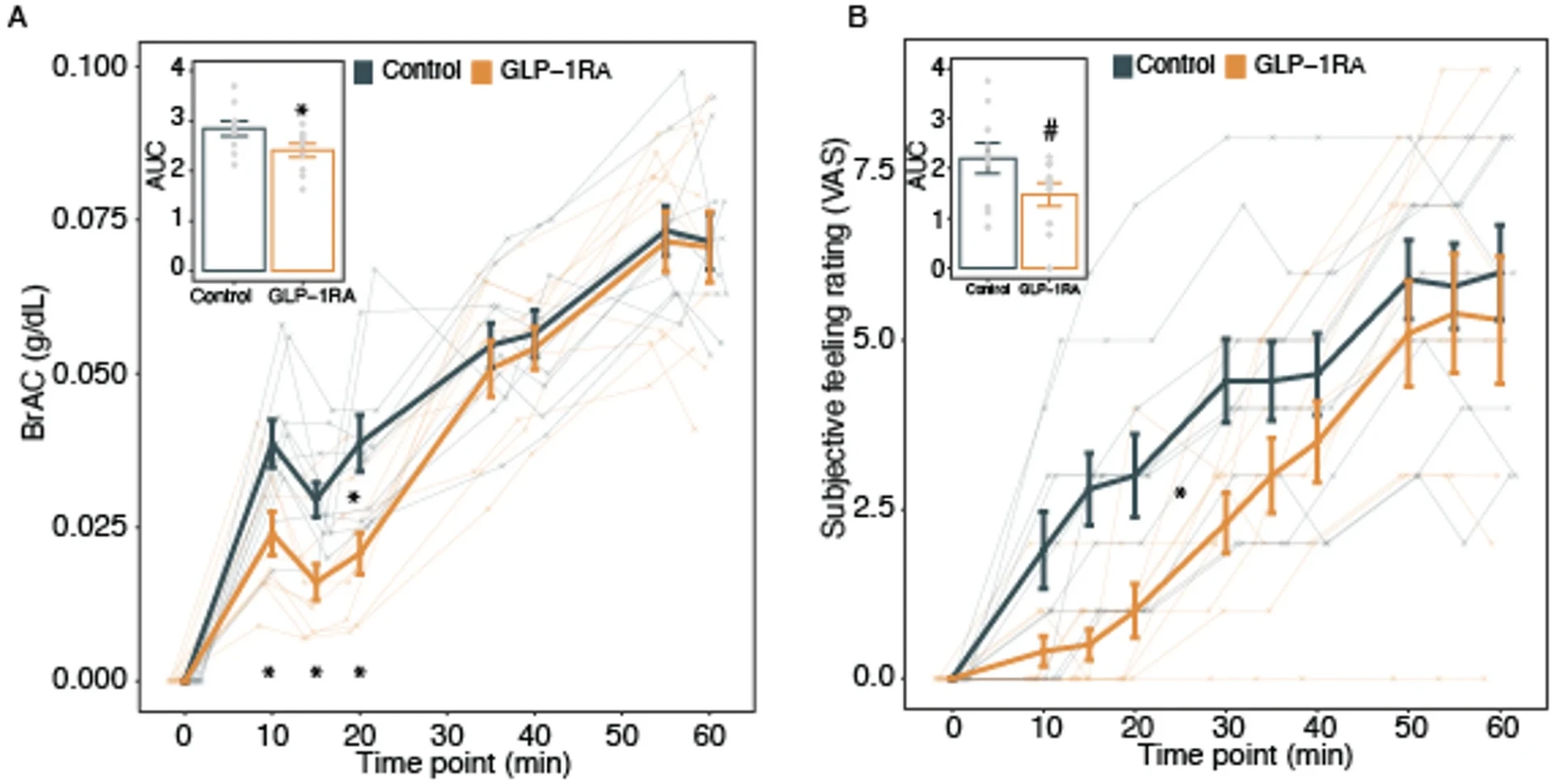

(A) 呼氣酒精濃度(BrAC):

圖表的 X 軸顯示時間點(分鐘),Y 軸表示飲酒過程中的 BrAC 值(g/dL)。

插圖部分顯示前 60 分鐘內的曲線下面積(AUC)。

結果顯示,GLP-1RA 組在飲酒後第 10~20 分鐘時的 BrAC 明顯較低,且整體曲線下面積亦減少。

(B) 主觀感受評分(VAS:「你覺得自己有多醉?」):

顯示飲酒過程中不同時間點的主觀醉酒感評分。

插圖部分同樣顯示前 60 分鐘內的曲線下面積。

與 BrAC 的變化相呼應,GLP-1RA 組的主觀醉酒感亦顯著降低。

統計結果:* 表示 p < 0.05,# 表示 p = 0.06。

誤差線為標準誤(standard error)。

群組標示:黑色=對照組,金色=GLP-1RA 組。

這項前導研究招募了20名BMI≧30的成人,受試者被分為「服用 GLP-1 藥物組」與「對照組(未服用GLP-1藥物)」。所有受試者先禁食,再各自吃下一份點心以維持相近的胃內容物與熱量基準。研究團隊測量血壓、脈搏、呼氣酒精濃度與血糖後,讓受試者在 10 分鐘內飲下一份等量酒精飲品,並在接下來的一小時內重複評估受試者的醉意、飲酒慾望、味覺感受與自我感受,主要發現以下兩個現象:

- GLP-1 組相比對照組,呼氣酒精濃度(BrAC)上升較慢/延遲。

- 飲酒後主觀醉酒感與酒精效應的出現,也在 GLP-1 組中較為延遲。

結論是,服用GLP-1藥物的受試者血液酒精濃度上升較慢,主觀上也感到「比較不醉」。

研究者指出,這與GLP-1藥物延緩胃排空有關。研究作者據此提出,GLP-1受體激動劑降低酒精攝取量的機制尚不完全清楚,然而,與所有具有成癮性的藥物一樣,酒精必須到達大腦才能發揮作用。這些初步資料支持 GLP-1 可能通過外周機制干預酒精反應,而不僅僅是中樞神經系統作用。

喝酒完食欲大開?喝了還想再喝?GLP-1藥物阻止你

有趣的是,飲酒後對照組的食慾評分升高,而GLP-1受試組的食慾評分未見升高,顯示兩組在飲酒前後食慾變化的模式存在差異。

接下來,研究者又提出「酒精渴求問卷(AUQ)」測量兩組受試者的在飲酒後感受,結果顯示,GLP-1組對酒精的渴求評分顯著低於對照組。

由於酒精在胃中吸收不良,胃排空減慢可導致血酒精濃度上升速度減緩。這會改變人體對酒精的成癮性,因為成癮行為與「藥效出現的速度」密切相關,若一種物質能讓人快速產生快感,像烈酒迅速讓人微醺,大腦會更強烈地將那快感與行為連結起來,進而增強「想再喝」的慾望。反之,如果藥效出現慢、峰值低,大腦的「獎勵」反應減弱,就比較不容易產生依賴或成癮。

2026 金馬奔騰,預購中預計12月底至1月到貨

GLP-1作為輔助治療仍待觀察

雖然結果顯示GLP-1使用者的血液酒精濃度上升較慢、主觀醉感較低,且兩組之間差異明顯,但這仍屬小型研究,受試者人數有限、觀察時間短,且受試者皆為BMI偏高族群,因此結果不一定能推廣至所有飲酒族群。研究團隊強調仍需要更大規模、長期、涵蓋更多族群的臨床試驗來驗證其效果與安全性,再決定是否能作為輔助治療酒精使用問題的新策略。

參考資料:

責任編輯:顏佳盼

核稿編輯:陳慧