你有想過小小的「瓶蓋」是怎麼來的嗎?為甚麼會有許多不同形狀的瓶蓋呢?又是誰來決定通用規格的呢?本篇文章整理自日本瓶蓋大廠 KITA SANGYO 對於「王冠蓋」的介紹。

改變飲料包裝的大發明!「王冠蓋」

最初設計為21齒的王冠蓋

王冠蓋(Crown Cap, Crown Cork)是一種主要用於玻璃瓶的金屬密封蓋,通常為鋼製或馬口鐵(鍍錫鋼),周圍具有等距波狀皺褶(稱為「ヒダ」或「コルゲーション」corrugation),用來緊密咬合瓶口邊緣以達成密封目的。

源於美國的王冠蓋,淺談發展史

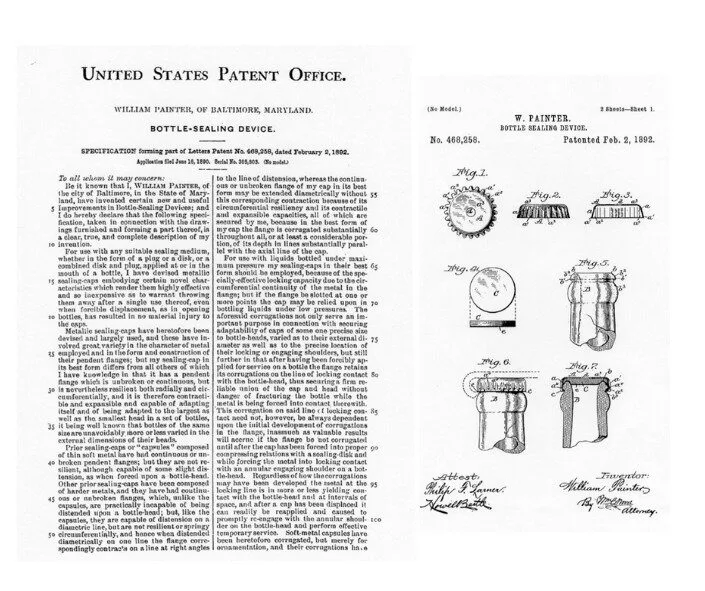

現今廣泛應用於啤酒與碳酸飲料的「王冠蓋(Crown Cap)」最初誕生於 1892年,由一名美國人威廉・佩因特(William Painter) 發明並取得美國專利(U.S. Patent No.468,258),正式名稱為「Bottle-Sealing Device」(瓶封裝置),並在其專利文件與之後的產品推廣中,將這種有 21 個波狀鋸齒、緊緊扣住瓶口的金屬蓋稱為 Crown Cork,因其皺褶形狀宛如王冠。

這項發明後來徹底改變瓶裝飲料的密封方式,取代了過去易漏氣或不便重複密封的軟木塞與陶瓷塞,成為碳酸飲料與啤酒工業的關鍵配件。

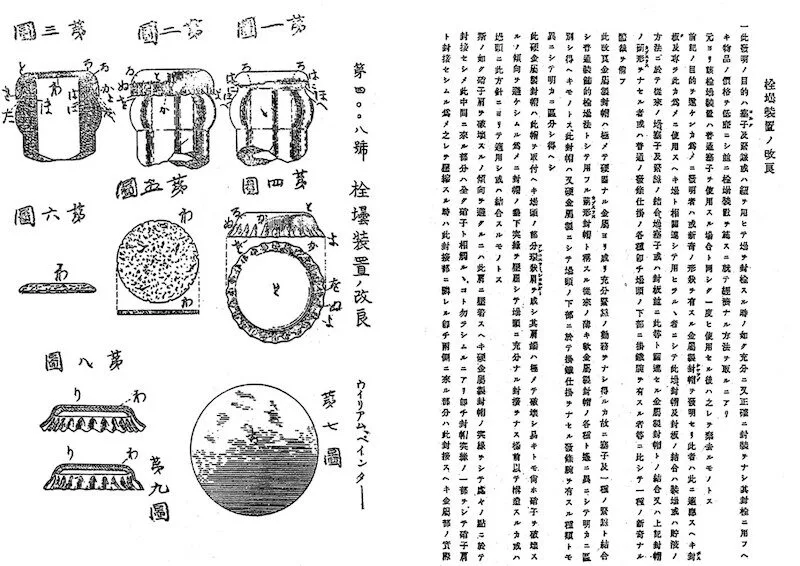

王冠蓋的專利說明書,圖片來源:KITA SANGYO

王冠蓋傳入日本後的發展

很快的,在1898年,有一間總部位於倫敦的英國公司(The Crown Cork Company, Limited)於日本申請「瓶栓裝置改良」專利,並於 1901年成立日本王冠的首件專利(特許第4008號),當時的日本正處於明治時代末期,同時恰好也是台灣進入日治時期的階段。

雖然這項專利的發明人仍為原始王冠發明者 William Painter,但在日本的申請人不是美國的 Crown Cork & Seal Co. 本社,而是其在英國的子公司或關係企業。

初期這些王冠瓶蓋多從歐美進口,後來日本公司如水晶堂(SCC)、日本クラウンコルク(Nippon Crown Cork Co., Ltd.,NCC)開始自行生產,出現不同規格的王冠蓋,在戰後的1950年代,王冠蓋漸漸普及於清酒、汽水飲料等領域。NCC 這間公司至今仍然活躍於瓶蓋生產業界,是 Kirin、Suntory、可口可樂等主要供應商,成為長壽企業一員。

融合台灣高山烏龍與氣泡清酒的作品,山名酒造 奧丹波 台灣高山貴妃烏龍茶 PIZZICA 氣泡清酒 建議售價 NT$1,070

王冠蓋在日本已經渡過百年的發展,經歷各種變化,在1997年前日本 JIS(日本工業標準調查會)規格包含30mm、29mm與27mm三種口徑,約有1~5種,也曾經依照用途來分類,比如將口徑 29mm作為 2L醬油瓶專用,為避免與1.8L清酒瓶混用。

日本有許多不同尺寸的王冠蓋,圖片來源:KITA SANGYO

Ⓐ 30mm:一升瓶或銚子瓶使用,常見於清酒瓶,鋸齒數24。

Ⓑ 29mm:曾用於2L瓶(醬油瓶),現在主要用於氣泡酒二次發酵用瓶,鋸齒數22。

Ⓒ 28mm:菊正宗一合銚子瓶的獨家規格,為防止鐵離子汙染酒體,採特殊雙層設計,鋸齒數22。

Ⓓ 27mm:最常見標準規格,廣泛用於啤酒與清涼飲料,鋸齒數21(奇數,被認為握感佳)。

Ⓔ 24mm:曾被劍菱、月桂冠、白鶴使用,但已停產,鋸齒數20。

Ⓕ 18mm:俗稱「薄荷水王冠」,鋸齒數18,極小尺寸。

可徒手開啟的王冠蓋,旋開式與拉環式

在王冠蓋的發展史中,無需栓抜き(無需開瓶器)的王冠蓋也曾受到注目。開發背景是在初代王冠蓋問世(1892年)後的數十年間,由於開瓶器是新增的消費需求,加上著「即開即飲」與「隨身瓶」的呼聲日增,人們開始尋求不需工具即可開瓶的方式,催生了多種「無需開瓶器」的王冠設計,包含旋開式( Twist-off)、或是拉環式等變種王冠蓋。

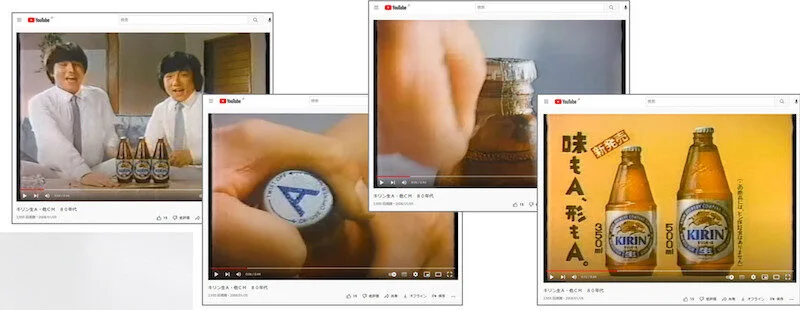

成龍與渡邊徹拍攝Kirin 啤酒的廣告,圖片來源:KITA SANGYO

成龍與渡邊徹拍攝Kirin 啤酒的廣告,圖片來源:KITA SANGYO

在 Twist-off(旋開式)王冠方面,1984年麒麟 Kirin 生A曾經使用 NCC 公司製 21 齒王冠,蓋面(天面)印有 TWIST 以及 CAN USE OPENER,並使用透明封膜確保未開封性,構造比原始王冠蓋稍微複雜些。

這支啤酒也推出非常有趣的的廣告,由日本男星渡邊徹與香港武打紅星成龍所拍攝。

不過旋轉式王冠蓋近年來已經非常少人使用,近期所知僅剩「南信州ビール」(2022年)使用了義大利 Pelliconi 製的 29齒王冠,比 21齒多的原因是增加摩擦力與手感,用於 330ml 精釀啤酒瓶。

南信州啤酒旋轉王冠蓋,圖片來源:KITA SANGYO

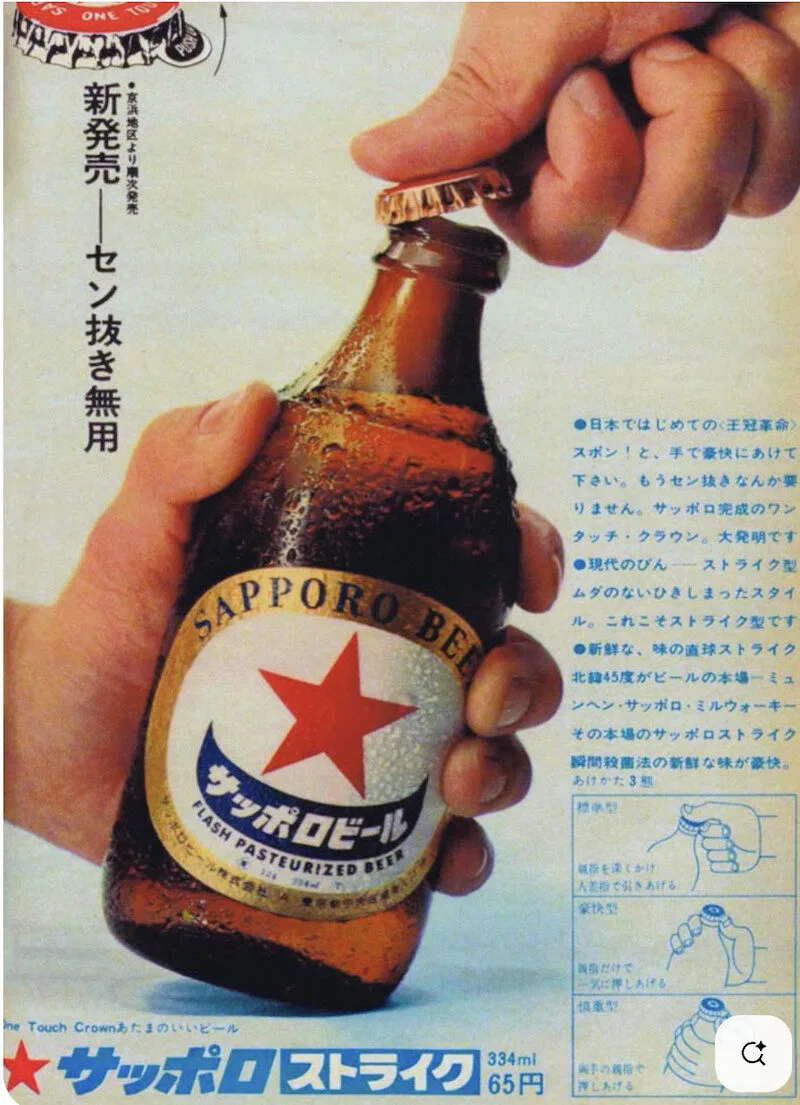

另外一種,拉環式王冠蓋(One Touch Crown)曾經在 1965年在出現在札幌啤酒的產品「Sapporo Strike」中,王冠上設有一個可向上拉的「タブ(拉環)」,使用者只需用指甲或手指勾住拉環,即可直接撬開瓶蓋,王冠結構為 17 齒+4 齒內側補強,共 21 齒,當時的製造商為 SCC(水晶堂)。這種瓶蓋類似於現代易開罐拉環的設計理念。

水晶堂是早期最具代表性的王冠蓋製造商之一,遺憾的是已於 2009年結束營業。

札幌啤酒的產品,Sapporo Strike,使用拉環式王冠,圖片來源 Pinterest

重複利用的王冠蓋,赤松式的複式王冠

現在我們對王冠蓋的理解多半是一次性使用,但在瓶蓋發展的過程中,也曾經出現過可以重複使用的王冠蓋,被稱為「複式王冠」,出現於 1930年(昭和5年)2月,日本的一位發明家「赤松一二(あかまつ いちじ)」向日本特許廳提出了題為「栓壜裝置的改良」的發明申請。這項設計的核心目的,是為了解決當時家庭或飲食業常遇到的瓶裝飲料「無法重複密封」的問題。

赤松複式王冠蓋的日本專利,圖片來源:KITA SANGYO

赤松複式王冠蓋的日本專利,圖片來源:KITA SANGYO

赤松式王冠的最大特色,在於其為一種「複式構造」的瓶蓋,由「外層金屬王冠」和「內部可重複塞合的替栓」組成,初期具有免開瓶器可手開、也可再封的便利特性,曾在昭和前中期廣泛使用。但到了昭和後期,它幾乎完全退出市場,主要還是因爲製造成本高且構造複雜。

各式不同類型王冠蓋曾是日本技術創新與生活智慧的結晶,見證了昭和時代的飲酒與日用品文化,但隨著「開瓶器」成為餐飲日常必備品,產業成本結構消費者認知的轉變,尤其在日本,使用開瓶器的架勢已然演變為一種「儀式感」與文化體驗。

加上其他更簡易的瓶蓋設計問世,這類複合式王冠蓋的實用性與獨特性漸漸失去優勢,可重複利用的複式王冠甚至有密封性問題,而且這類王冠多為不可機械分離的複合材料,不利於自動化瓶蓋回收處理,漸漸消失在市場中,它們是時代的產物,也因時代而終結。

法國的王冠蓋:香檳氣泡酒背後的無名主角

你知道香檳也跟王冠蓋有關嗎?大部分的人往往記得的是香檳開封時,軟木塞如同少女嘆息般輕輕的「啵」一聲,但少有人知道,在香檳完成發酵、正式裝瓶之前,真正守護這瓶氣泡生命的,正是一枚小小的金屬王冠蓋。

View this post on Instagram

瓶內二次發酵後,除渣換蓋 IG@ sparklingequipment

法國香檳(Champagne)與氣泡酒的製程獨特之處,在於「瓶內二次發酵」(Méthode Traditionnelle)。此工藝需要將基酒加入糖與酵母後封瓶,在瓶中進行再次發酵,以產生細緻綿密的氣泡。

在這段關鍵的二次發酵過程中,瓶口並非直接封上傳統香檳軟木塞,而是使用高氣密、高強度的金屬王冠蓋(通常為29mm)進行密封。這些王冠蓋能耐高壓、不透氣,確保二氧化碳被牢牢鎖在瓶中,形成靈魂般的氣泡。

根據歐洲封口標準組織 Cetie 所制定的規格(2020年版《氣泡酒瓶裝指南》),香檳生產所用王冠多為口徑:29mm,鋸齒數(corrugation)22齒,的王冠蓋,這種尺寸在日本已不再量產,但在歐洲,尤其是法國與義大利,仍是氣泡酒生產線上的日常耗材。

根據文件記載,著名香檳品牌如 Taittinger(泰廷爵)、Moët & Chandon(酩悅香檳),皆在瓶中二次發酵階段使用29mm王冠。儘管最終出廠時會更換成標誌性的香檳軟木塞,但在釀造過程中,這些王冠蓋是確保品質的第一道防線。

香檳王的命名來自唐倍里儂神父(Dom Perignon,1638~1715),相傳跟香檳釀造法的發明有關。這位聖本篤教會的神父與法王路易十四同年同日生,同年同日死,終生幾乎都在地區南部一個修道院歐維樂(Hautvillers)管理酒窖。

另外相當有趣的是,同樣是香檳系王者的 Dom Pérignon(唐培里儂)選擇了尺寸更小的27mm王冠(鋸齒數21)進行二次發酵,展現其對瓶型與工法的自我風格。

王冠蓋從19世紀美國的工業發明,到昭和時代的日本創新,再到現代歐洲香檳酒莊中的靜靜守候,王冠蓋這項看似平凡的瓶口小物,其實凝聚了材料科學、密封技術、消費文化與產業變遷的集體智慧。

瓶內古法發酵的小威石東 野豬天然氣泡 WE PétNat Cuvée No.3 建議售價 NT$1,600

它曾是啤酒與汽水的標配、清酒的文化記憶、香檳發酵的幕後英雄;也曾因技術進步、成本壓力與回收體系的演變而退場、改良、重生。

一枚小小的瓶蓋,不只是飲料世界的守門員,更是飲酒發展史、習慣與設計的見證者。以下次當你打開一瓶酒時,不妨仔細看看那枚王冠,裡頭藏著的不僅是酒,還有一段跨越百年的精彩故事。

參考資料:王冠のギザギザ tidbit 2022