自動洗米浸泡設備 圖片來源:管爺提供

本文帶大家瞭解有關於清酒釀造中非常重要的環節「洗米」。

前言

從踏入日本酒業到今年已是第八個年頭,我每年都會利用出差的時候順道做酒造見學與參訪,從北海道到九州,加上過去在日本居住的那些日子,我參訪過的酒造應該超過100家。但到酒造參訪,除了試飲酒款以及到小賣店買酒之外,作為專業品飲者或進口商,到酒造參訪究竟要「看些什麼?」「問些什麼?」「聽些什麼?」「喝些什麼?」。最近試著將手頭上的筆記整理後,簡單分為幾個系列分享,希望對大家日後到酒造參訪有所幫助。

◎酒造見學系列(一)魔鬼藏在細節裡|關於洗米的學問

酒造用洗米機 圖片來源:管爺提供

在所有講解釀酒的教科書或工程圖中,相較於其他工序,對洗米的著墨相對來說算少,但我們在參觀酒造的時候卻不難發現,釀酒人幾乎一開頭都會講解他們的米是「怎麼洗的?」「用什麼水洗的?」「要洗多久?」以及「要泡多久?」等等,其實原因就在於「洗米」這道工序,不僅影響後續的浸漬與吸水效果,更直接決定酒質的純淨度與風味穩定。以下就我曾訪問過的酒造以及閱讀過的文獻,整理後簡單說明:

為什麼要洗米?

1.【清潔】:主要是要去除白米表面附著的糠層(約占米粒重量0.2-0.5%)、糠粉含有之脂質(易氧化產生油耗味)與蛋白質(可能引發雜菌繁殖),尤其是如果有糠殘留會產生糠臭,而如果有鐵離子殘留,則會導致未來酒質褐變的可能性。

2.【調節】:米粒在洗米階段即開始吸水,吸水率可達2-3%,作為後續浸漬時均勻吸水的基礎。而均勻吸水最重要的則是避免下一道蒸米工序中,有米無法蒸熟的「生蒸し」現象。

3.【表面微磨】:洗米時不管是手洗或是機械洗,都可削除米粒表層1-2%,來進一步降低脂肪酶活性以減少脂肪酸敗風險。

因此,從一間酒造對洗米的態度與重視程度,大概已可對酒質略知一二。

洗米對於清酒的製成影響非同小可 圖片來源:吉田酒造株式會社

相關產品:吉田酒造 手取川 山廢純米 無濾過生原酒 U yoshidagura

洗米的方式有哪些?

1.【手洗】:優點為不易使米粒破碎,缺點則是耗時費工。

2.【旋轉式洗米機】:這」是日本目前80%的酒造所使用的洗米設備,優點是成本低又省時,但缺點是用水量大,下次到酒造看到這台洗米機,可以問問釀酒人,一噸米需要用多少水來洗。

3.【固液混合輸送洗米機(Solid Pump)】:這應該是洗米機中的勞斯萊斯,使用特殊設計的固液兩用泵組成,並有旋流分離器,可以利用水力來分離米跟廢水,新一點的型號甚至可以直接將米送至浸漬桶中。而自動稱重裝置則可以有效控制米水比例,對於糠的去除率也是三種方式中最高的。

每間酒造皆有自己的洗米方式,圖中為大家熟悉的獺祭人工手洗照。圖片來源:旭酒造株式會社

獺祭 二割三分 遠心分離 純米大吟釀 建議售價 NT$8,680

洗米的水質與水溫有無要求?

這也是我會問的重點之一,有時酒造的釀造用水(伏流水或井水)跟洗米用水(水道水)會分開,但不管是那一種,我都會問酒造洗米用水的軟硬度、鐵含量以及含氯程度,如果釀酒人能不加思索地回答,表示酒造重視的不僅是釀造用水,而是連這個細節都注意到。

另外,釀酒期大多是在冬天,這個時候我也會多問一句:「洗米的溫度是幾度?」如果釀酒人告訴你直接是當時的室溫(例如3-5度),我也會故意反問教科書上都寫10度上下,用3-5度的水溫洗米有無特別的原因?(答案是因為低溫可以抑止細菌生長)

水是釀造的核心。

延伸閱讀:清酒釀造用水的重點與挑戰

有無控制洗米水中微生物與污染菌的方式?

一般在水中常見的污染菌為乳酸菌生成的生酸菌,如果是使用地下水作為洗米用水,我會問酒造有無特別使用滅菌設備。另外我也會確認酒造如何去確保在洗米時去防止鉀、鎂、磷等有助於發酵的礦物質流失。

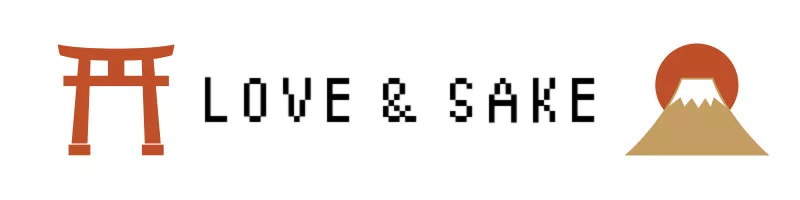

酒造用水規範非常嚴格,圖為表示日本自來水與酒造用水之標準比較。 圖片來源:家飲みデリバリー

洗米工程未來的趨勢?

1.無洗米技術

2.低溫洗米機(加裝冷卻管線)

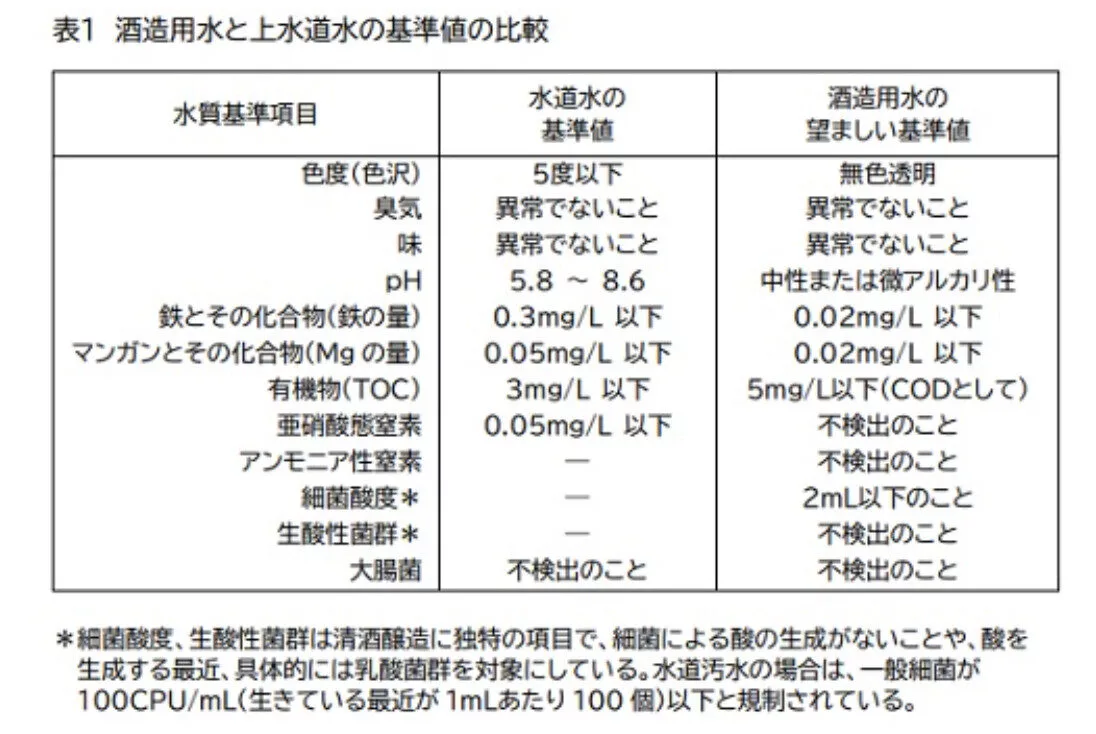

為因應環保趨勢,能省水的無洗米技術成未來一大趨勢,圖為免洗米的製程原理。圖片來源:日本ブライス株式会社

補充說明&結語

是否針對洗米工序有品管環節?例如目視米粒表面殘留過多米糠該如何處理?如果非目視品管,則有無任何方式去抽測米糠或是微生物的含量?

如果連這一點都做到,那我相信後續的釀酒工序中一定會更加細膩。

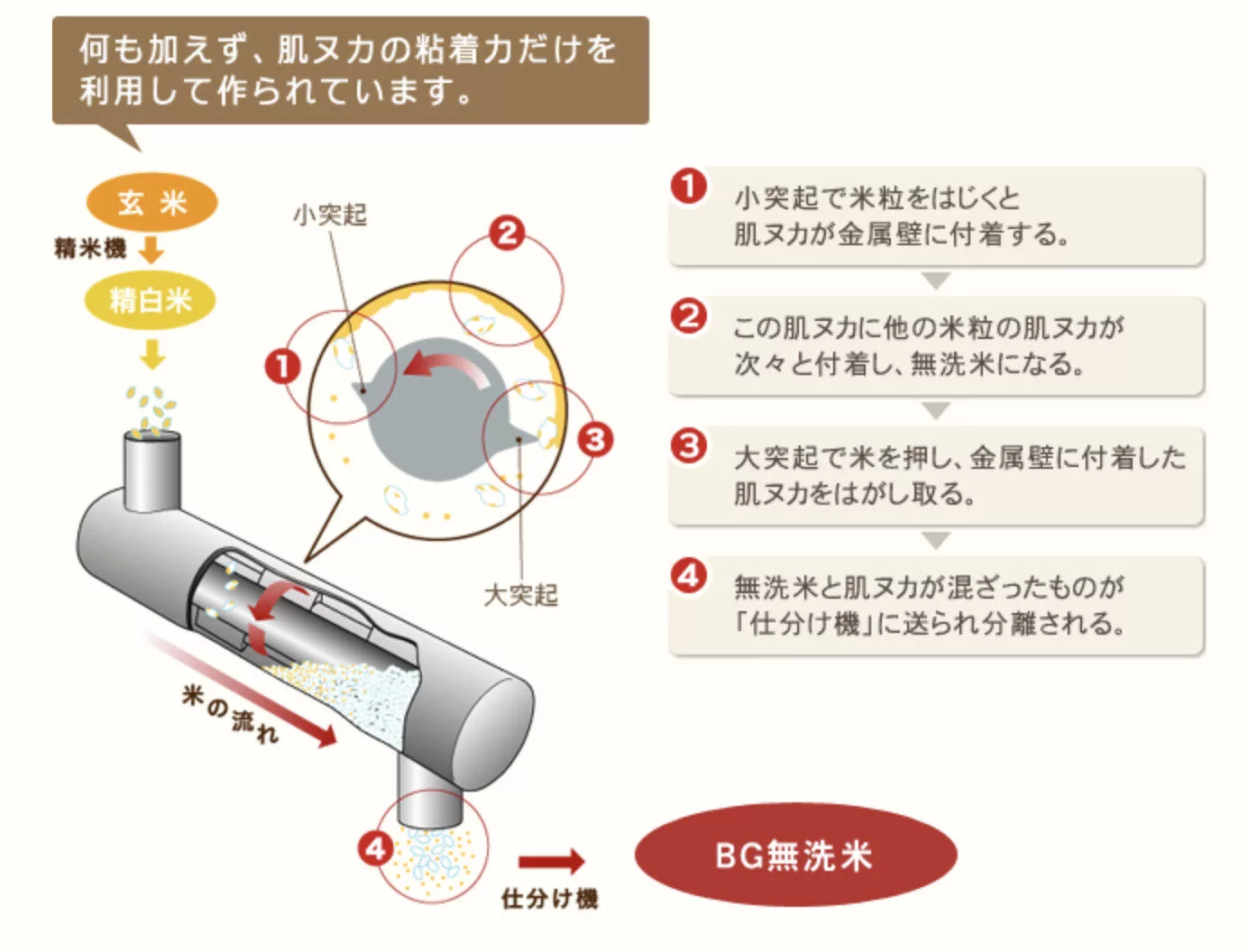

洗米僅僅是製成中一小部分而已,但能很快地看出酒造的工序細心度。圖片來源:朝日酒造

洗米是一件看似簡單,卻不容易的事,同時也可以看到一家酒造對釀酒工序細節上的注重。或許有些酒造因為人力或資金無法將每個細節一次到位,但當我們問出這些問題時,酒造的「有想過但是目前做不到」跟「沒想過」就是兩個等級的差異了。

下次到酒造參觀時,不妨可以試著多注意酒造的洗米工序,或許會讓你有更意想不到的發現唷!

日文版原文

■日本酒造見学シリーズ(一)洗米の奥深い世界|醸造の成否を握る最初の工程

◎はじめに

日本酒業界に携わって8年目を迎える私ですが、毎年出張の際には必ず酒蔵見学をしてきました。北海道から九州まで、これまで訪れた酒蔵は100軒を超えます。しかし、酒蔵見学で試飲や売店での購入以外に、テイスターやインポーターとしては「何を見るべきか?」「何を聞くべきか?」「どんな酒を試すべきか?」を考えることが重要です。今回は、私のノートを整理し、洗米工程に焦点をはじめに語りましょう。

●洗米の重要性

醸造の教科書や工程図では、洗米についての記述は他の工程に比べて少ないと思います。しかし、実際に酒蔵を訪れると、蔵人たちは最初に「どのように米を洗うか?」「どんな水を使うか?」「洗米時間は?」「浸漬時間は?」といった点を詳しく説明してくれます。それは、洗米がその後の浸漬・吸水効果に影響を与えるだけでなく、酒質の透明感や風味の安定性を直接決定するからでしょう。

●なぜ洗米が必要なのか?

1. 清浄化

1-1.白米表面の糠層(米粒重量の0.2~0.5%)を除去する。

糠には脂質(酸化による油臭の原因)やタンパク質(雑菌繁殖のリスク)が含まれる。

1-2.糠が残ると「糠臭」が発生し、鉄分が残ると酒の褐変を引き起こす可能性がある。

2. 吸水調節

2-1.洗米中に米粒は2~3%吸水し、均一な浸漬の基礎を作る。

2-2.吸水ムラを防ぐことで、蒸米時の「生蒸し」を防止する。

3. 表面研磨

3-1.手洗いまたは機械洗いで米粒表層の1~2%を削る。

3-2.リパーゼ活性を低下させ、脂肪酸敗のリスクを減らす。

洗米への取り組み方を見れば、その酒蔵の酒質のレベルが推測できる。

●洗米の方法

1. 手洗い

1-1.メリット:米粒の破損が少ない。

1-2.デメリット:時間と労力がかかる。

2. 回転式洗米機

2-1.日本国内の8割の酒蔵で使用されている。

2-2.メリット:低コストで効率的。

2-3.デメリット:大量の水を消費する(米1トンあたり当ててみて??トンの水が必要)。

3. 固液混合輸送洗米機(ソリッドポンプ)

3-1.洗米機高級機種。

3-2.特殊設計のポンプとサイクロン分離機を備え、米と廃水を効率的に分離。

3-3.最新モデルでは浸漬タンクへの直接輸送も可能。

3-4.自動計量装置で米水比を精密に制御し、糠除去率が最も高い。

●洗米の水質と水温

1.水質

1-1.醸造用水(伏流水や井戸水)と洗米用水(水道水)を分けている酒蔵もある。

1-2.洗米用水の硬度、鉄分濃度、塩素含有量を確認することが重要。

2.水温

2-1.寒造りでは、洗米水温を3~5℃(室温並み)に保つ酒蔵もある。

2-2.教科書的には10℃前後が推奨されるが、低温洗米は雑菌繁殖を抑制する効果がある。

●微生物制御とミネラル流出防止

1.汚染菌対策

1-1.洗米水中の乳酸菌(酸敗の原因)を防ぐため、UV殺菌装置や次亜塩素酸ナトリウムを使用する酒蔵もある。

1-2.地下水を使用する場合は、特に滅菌処理が重要。

2.ミネラル流出の抑制

カリウム、マグネシウム、リンなど発酵に必要なミネラルの流出を最小限に抑える工夫が必要。

●洗米工程のトレンド

1. 無洗米技術

1-1.環境負荷低減のため、洗米廃水を削減する技術。

1-2.摩擦式除糠機で事前に糠を除去する。

2. 低温洗米機

2-1.冷却配管を備えた洗米機で、低温環境下での雑菌繁殖を抑制。

●品質管理のポイント

1.目視検査

1-1.米粒表面の糠残留をチェック。

1-2.異常があれば洗米条件を再調整。

2.微生物検査

2-1.定期的に洗米後の米の微生物数を測定。

●まとめ

洗米は一見単純な工程ですが、実は酒質を左右する重要なプロセスです。全ての酒蔵が完璧な設備を備えているわけではありませんが、「考えた上で実現できていない」のか「そもそも考えていない」のかでは大きな差があります。次回の酒蔵見学では、ぜひ洗米工程に注目してみてください。新たな発見があるかもしれません!

(本記事は、実際の酒蔵訪問と文献調査に基づいて作成しました)

責任編輯:潘昱嘉

核稿編輯:陳慧