圖片來源:臺灣清酒暨燒酎研究協會

今天分享來自日本酒類綜合研究所(NRIB)主任研究員——髙橋圭(Kei Takahashi),在日本酒之日國際研討會中,以淺顯而細膩的方式揭開了「香氣的化學」與「米的物理」之間的微妙關係。他以超過二十年的研究成果,帶我們理解風味的誕生。

延伸閱讀: TSSA日本酒之日國際研討會心得─「探索燒酎的多元風味」

關於香氣的生成,酵母與化合物

在一段輕鬆的自我介紹開場後,髙橋老師以一張熟悉的「香氣風味輪」開始,從香蕉香講起,是吟釀酒中最經典的香氣。

他解釋,酵母在製造自身胺基酸的過程中,會中途生成一種化合物,再與糖化產生的葡萄糖代謝物結合,進而形成香蕉香。「要讓這個反應發生,酵母需要一種特別的蛋白質,而這個基因的表現會受溫度、不飽和脂肪酸與氧氣含量影響。」他補充,「想增加香蕉香,只要控制好這三者,就能讓酵母更積極地作用。」

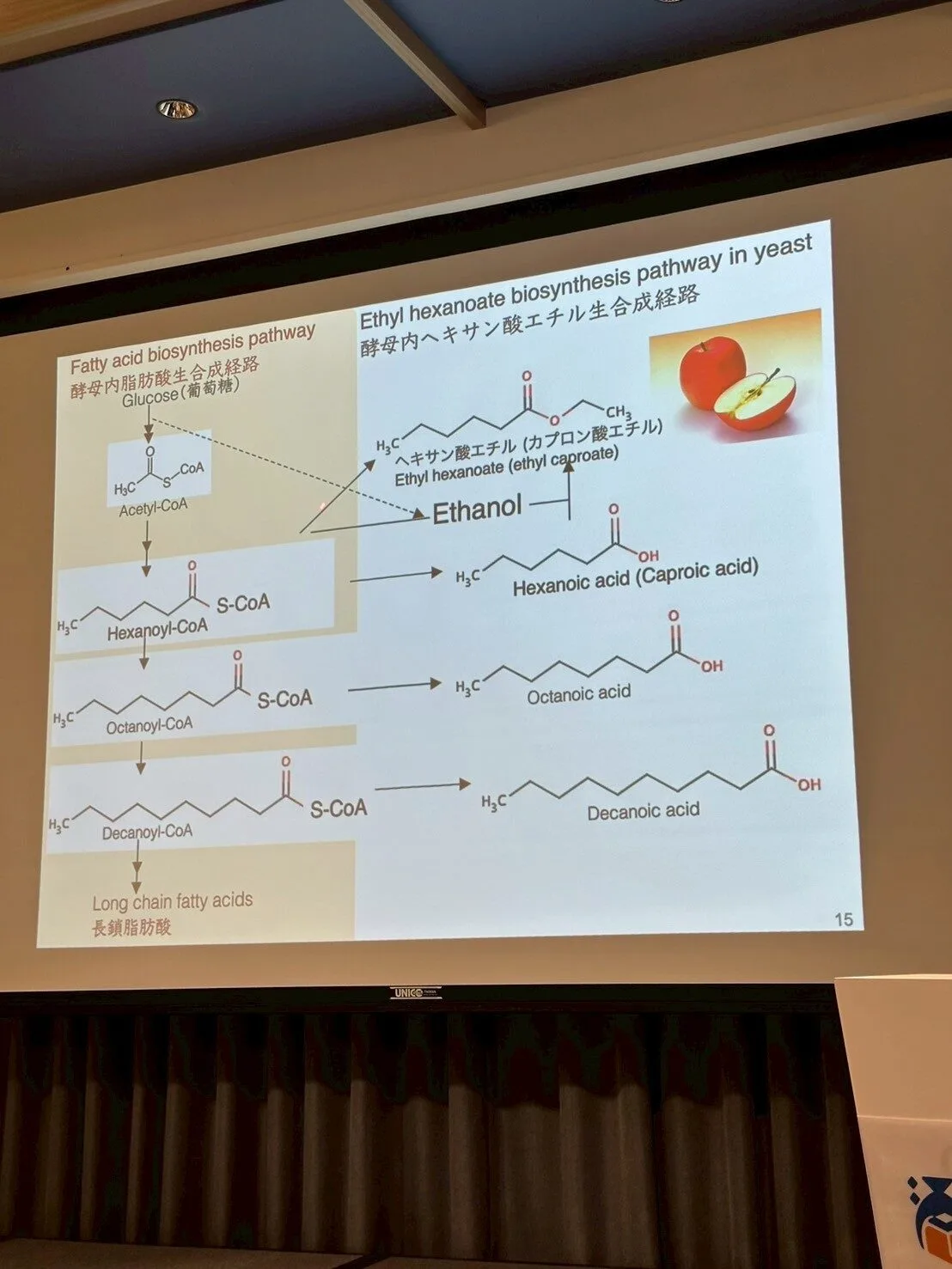

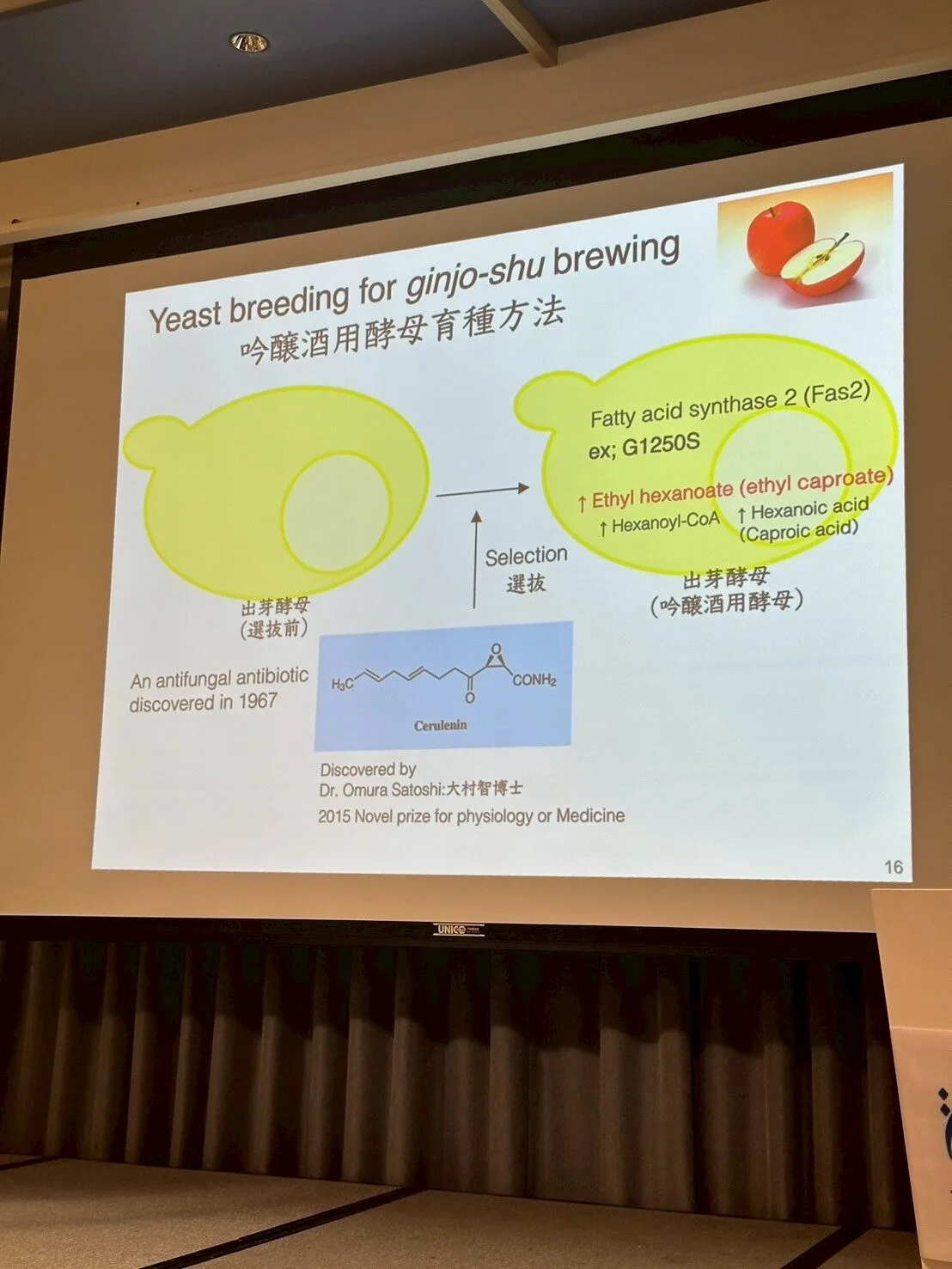

接著,他談到蘋果香,是另一位吟釀主角。

這種化合物誕生於脂肪酸生成的途徑中,當酵母合成脂肪酸的中間產物「己酸(Hexanoic acid)」與乙醇結合,就形成了這股爽朗的蘋果氣息。「低溫發酵與充分糖源,會讓這個香氣更明亮、清新。」他說。

同時提醒,若己酸含量過高,酒液會出現「汗味」「油臭」等雜氣。保持己酸乙酯與己酸的比例平衡,是吟釀香品質的核心。

熟成與老化,香氣的風險面

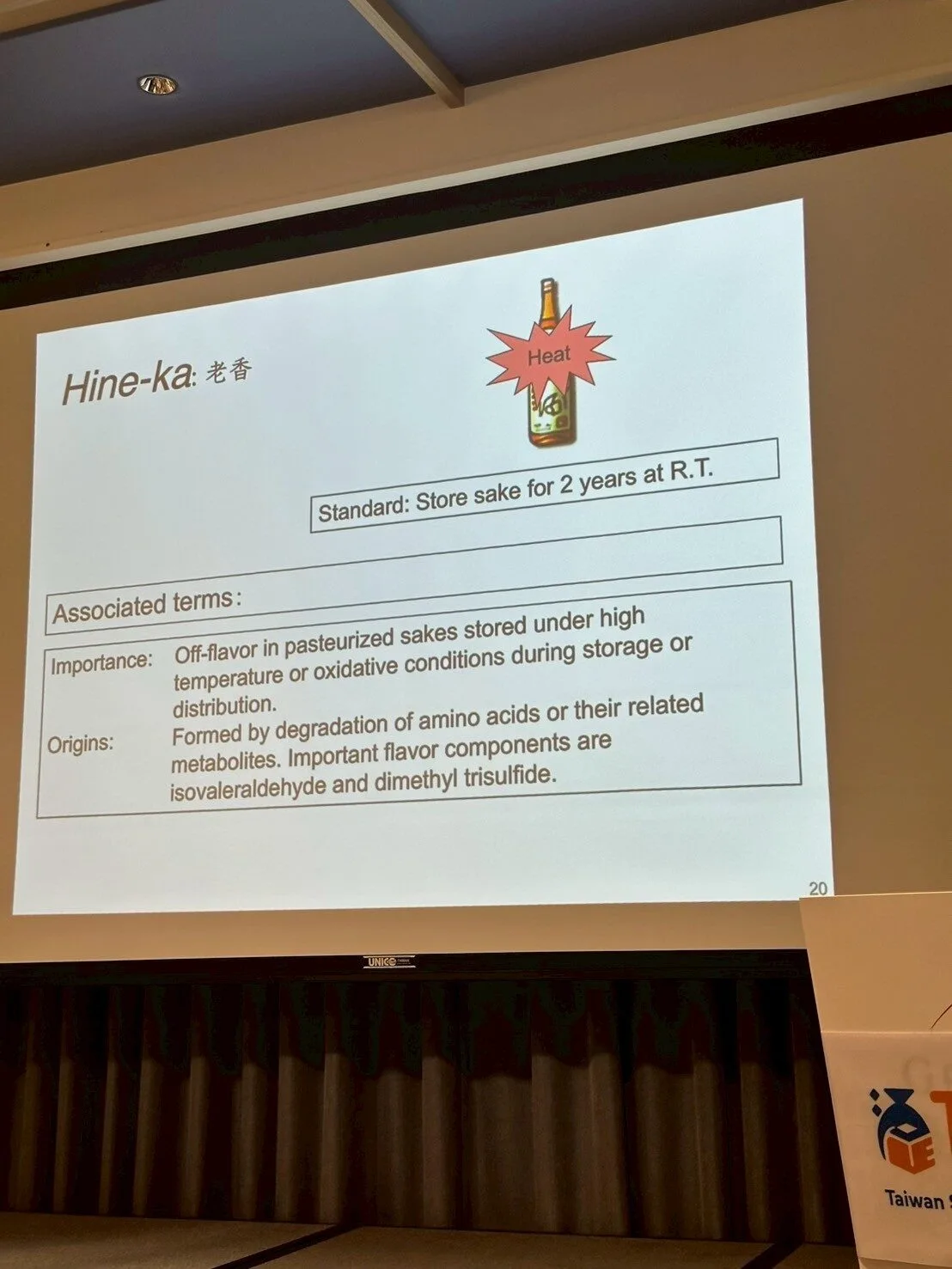

焦糖、蜂蜜香是陳年酒常見的氣味,在甜潤中帶有濃厚存在感,但高溫儲存或氧化條件下,它會變成令人不快的「老香(Hine-ka)」。

他笑著說:「有人覺得像乾香菇,有人說像陳茶葉。這些反應,其實都是時間與溫度的化學語言。」

另一個關鍵是「腐爛蔬菜」或「老澱粉」的味道。高橋解釋,這是由特別的胺基酸分解而來,是熟成過程中不可忽視的老化指標。

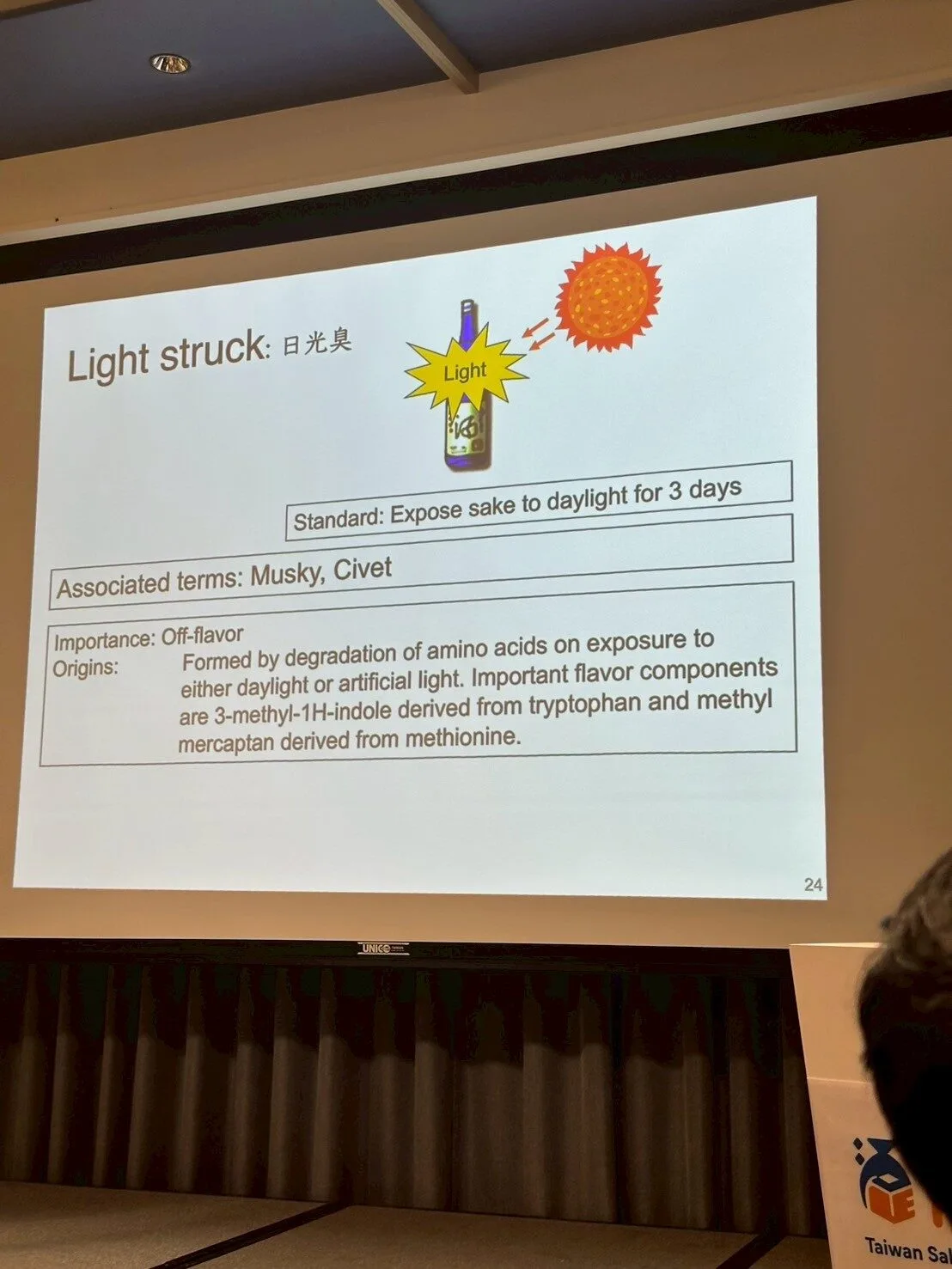

另外日光會促使酒出現「日光臭(Light-struck)」一種混合洋蔥與瓦斯的刺鼻味。因此,黑瓶與棕瓶最能防止紫外線破壞,成為專業酒造的標配。

旨味的結構—關於氨基酸與寡肽

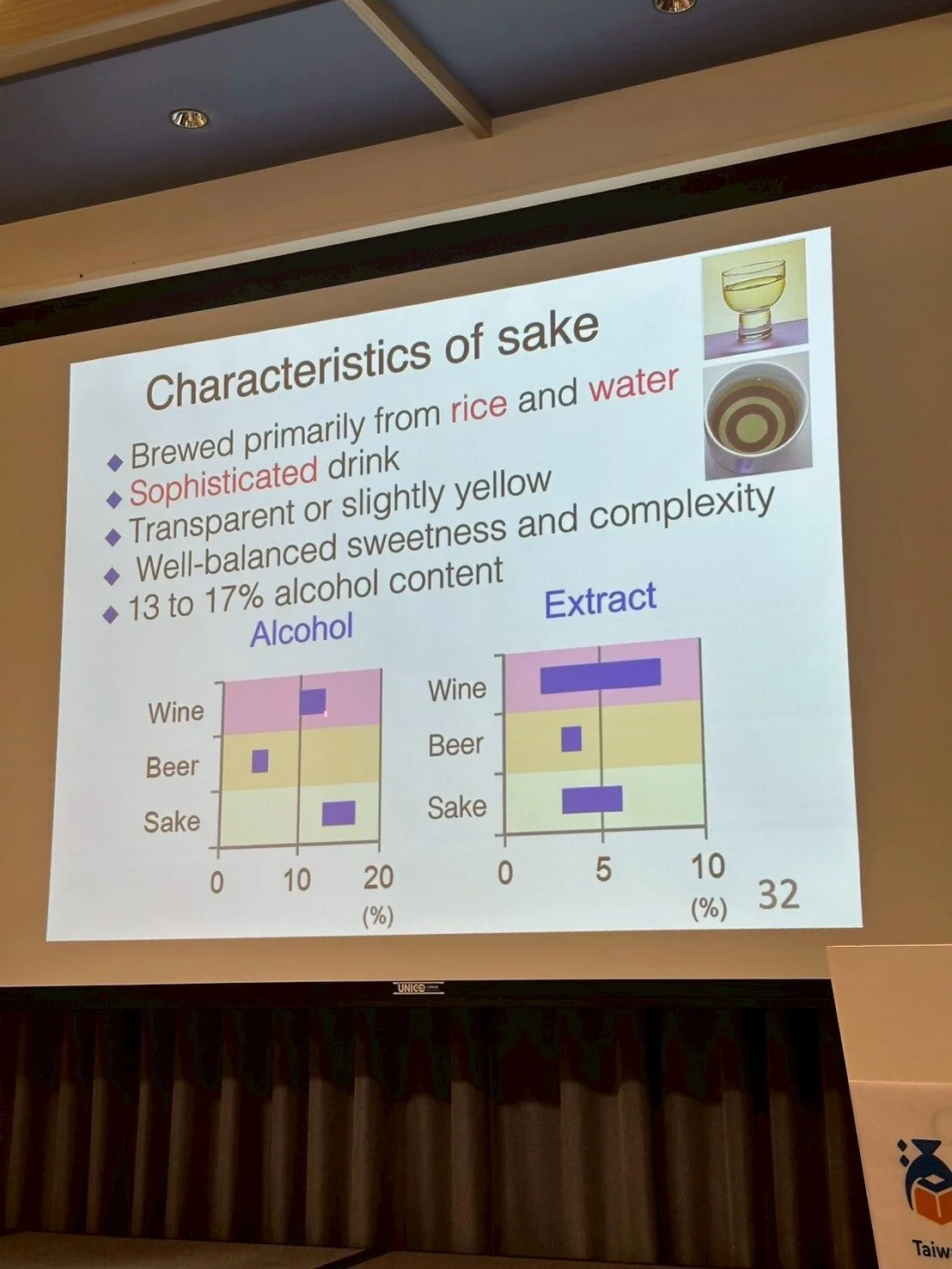

接下來從香氣轉向味覺,清酒之所以柔和,是因為它充滿氨基酸與寡肽。

高橋老師展示了研究圖表,相較於啤酒與葡萄酒,清酒含有更高濃度的寡肽(Oligopeptides),這些短鏈蛋白由米的主要蛋白「Glutelin(穀蛋白)」分解而來,提供滑順口感與深層旨味。

「這就是清酒與其他發酵酒的最大不同,」他說,「它的鮮味不是酸與苦的對比,而是蛋白質的柔軟延伸。」

關於心白、胚乳與澱粉

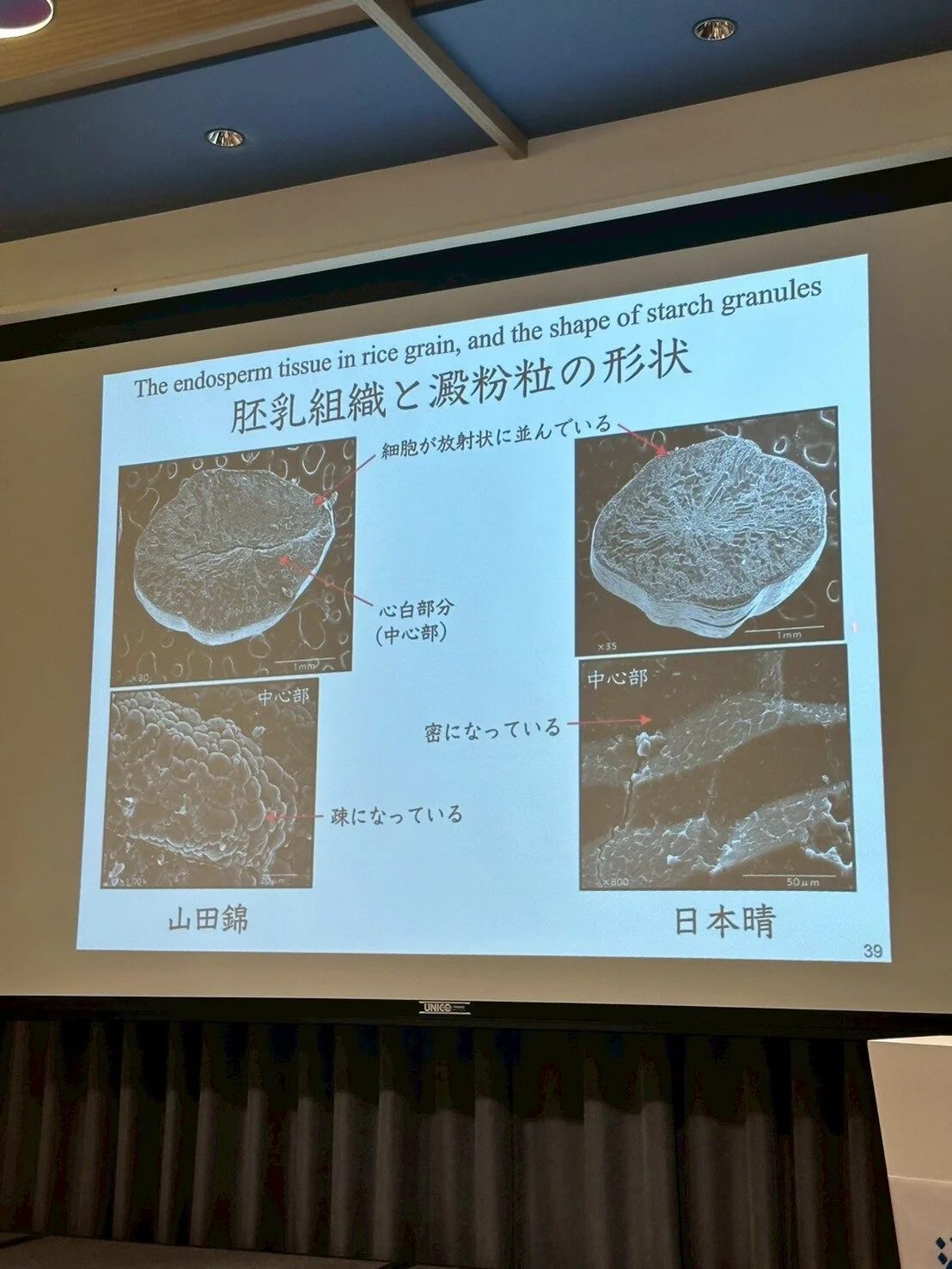

接著,數張顯微影像展示不同米種的橫切面。這裡說明了心白的形狀與密度,決定米在精米與糖化時的行為。

高橋老師進一步解釋了米粒內部的組織。胚乳細胞中約有 18 萬個胚乳單位,每個都包裹著澱粉小體(Amyroplast);澱粉約佔米粒重量的 75%,其中支鏈澱粉佔八成,支鏈越長、越難溶解;這些微小結構,最終決定了「米能否融入清酒的風味」。

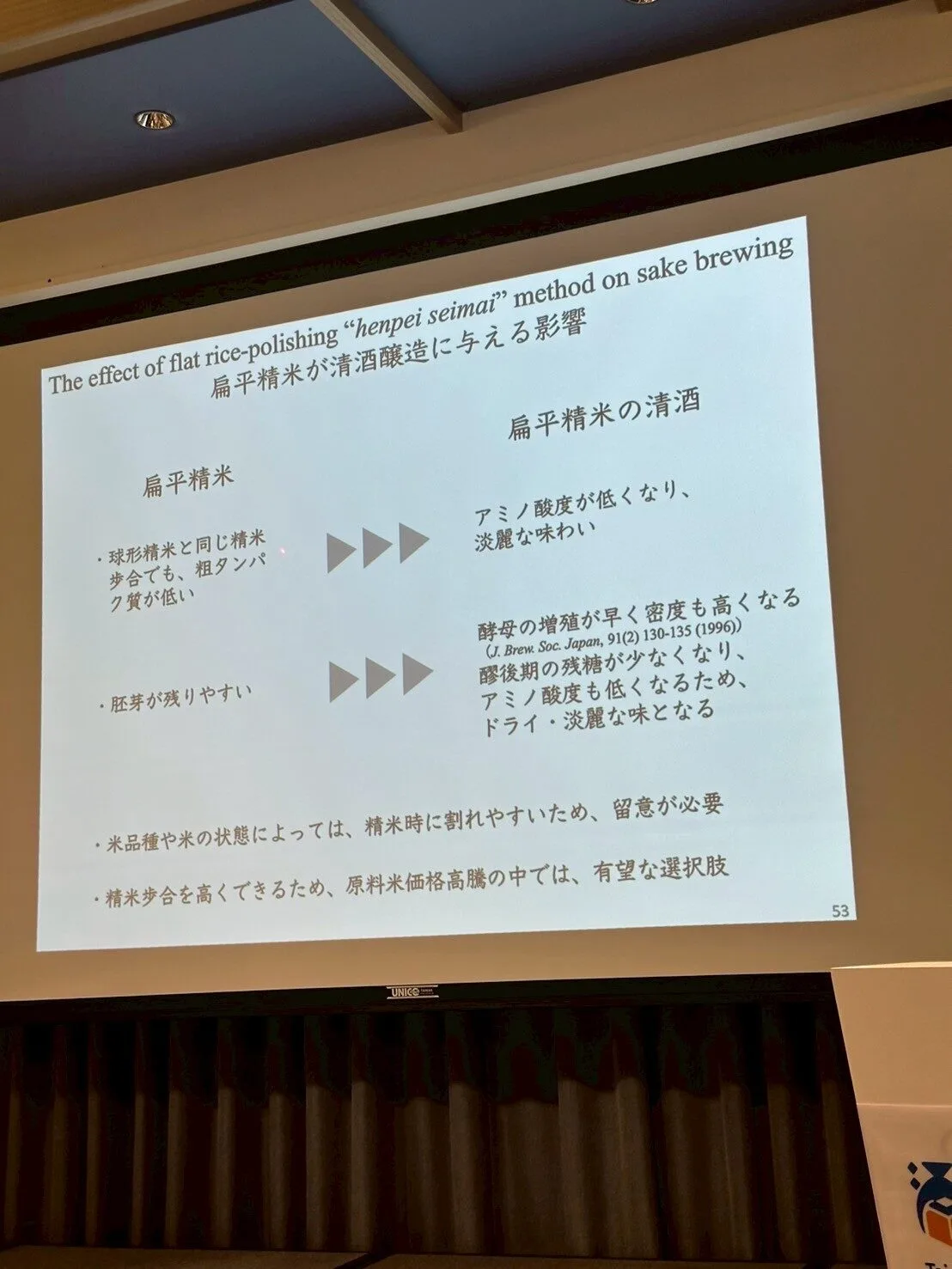

扁平精米與低穀蛋白米的未來

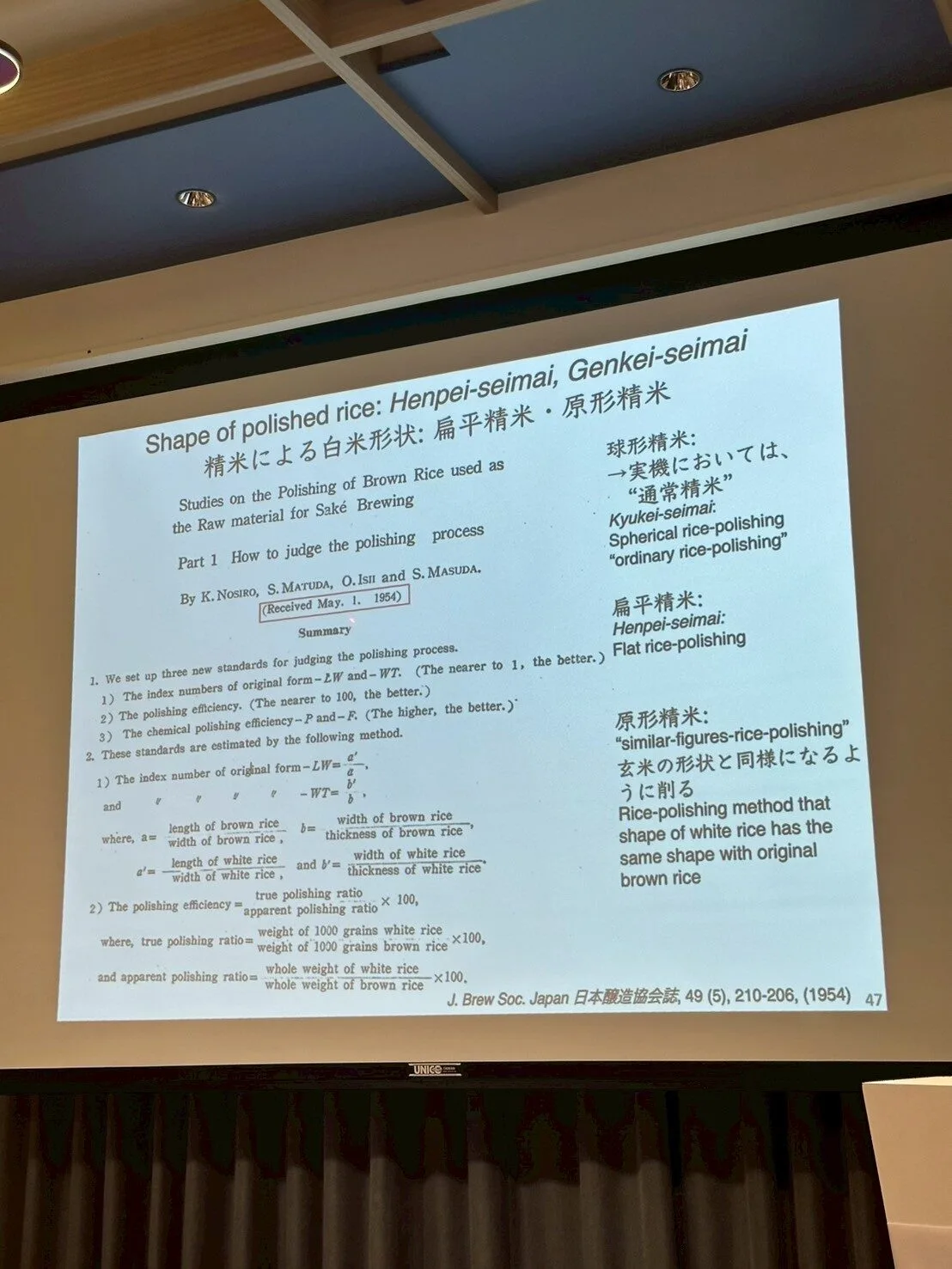

扁平精米是1950年代在酒類研究所誕生的想法,它不是把米磨成球狀,而是沿著厚度方向削薄,使米粒外型接近原始玄米。這樣的精米方式能有效去除外層的蛋白質與雜質,讓酒體更淡麗乾淨;但因胚芽較易殘留,也可能增加脂質與礦物質含量,影響酵母生長速度。

高橋老師強調:「在米價高漲的今天,扁平精米讓我們能以較高精米步合仍釀出高品質酒,是極具潛力的技術。」

另一項研究重點是低穀蛋白米(Low-glutelin rice)。這類原為腎臟病患者開發的低蛋白米,如今也被應用於清酒釀造。能釀出帶有麝香葡萄、荔枝般香氣的清酒,卻仍保有淡麗質感。

延伸閱讀:釀出更純淨的清酒秘密——「真吟」扁平精米

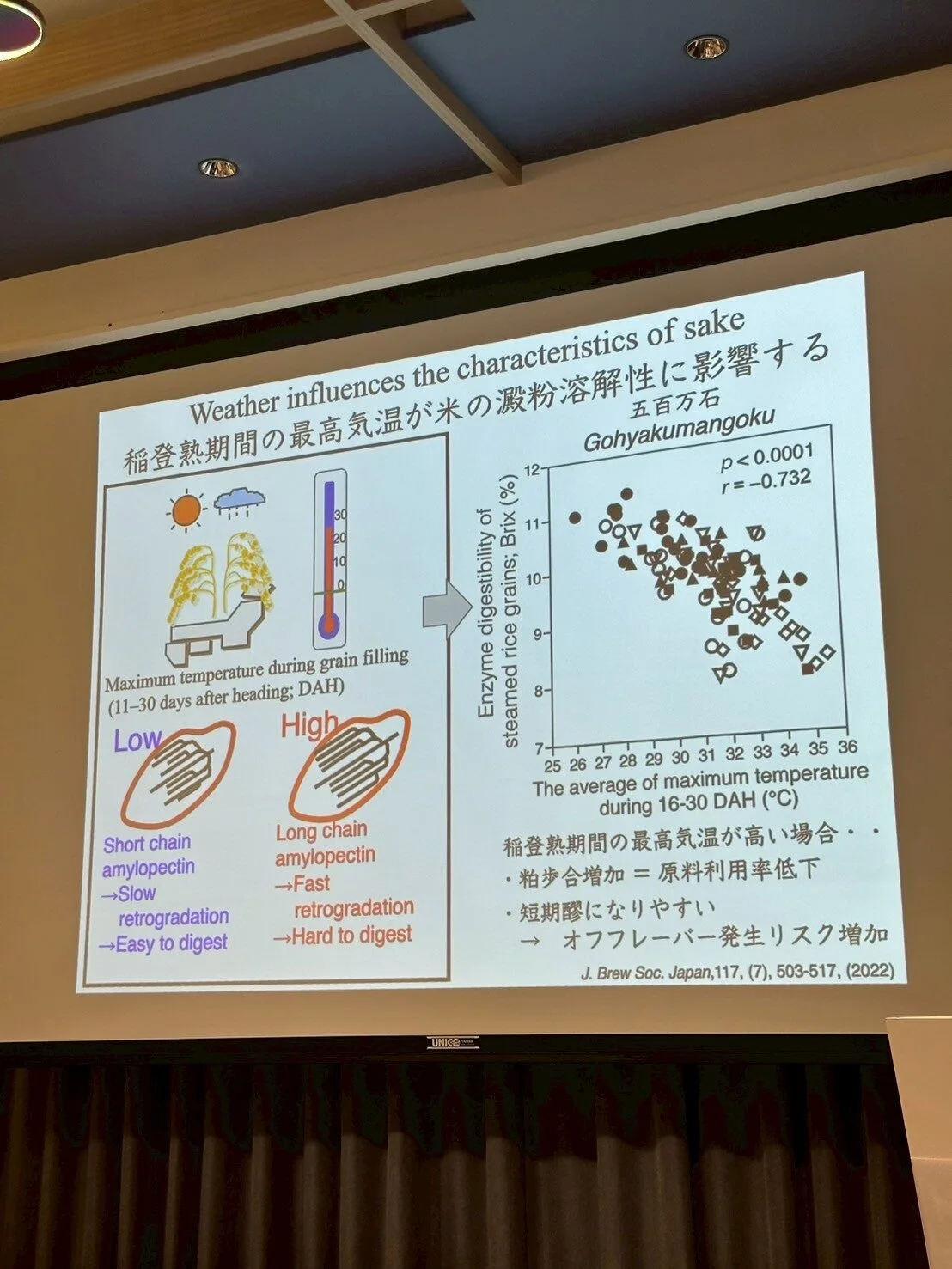

氣候與可溶性,關於登熱期高溫的影響

當氣候變遷成為釀造業的新挑戰,髙橋老師也從數據層面分析了溫度與澱粉特性之間的關係。

「我們發現登熟期(稻穀成熟期)氣溫越高,支鏈越長、回凝速度越快,導致米難以被酵素分解,發酵期間縮短,酒粕比例上升。」這不僅降低原料利用率,也容易產生異味。

而這不是束手無策,這裡高橋老師也提出幾項建議。

1.提高蒸米吸水率

2.增強麴的酵素力價或麴步合

3.適度使用酵素劑(注意上槽後葡萄糖過剩)

4.控制汲水步合、保持掛米溫度

5.利用扁平或原形精米以提升溶解性

延伸閱讀:【管爺專欄】2023-2024年酒造關鍵字「登熟期高溫」

左:高橋圭 右:管怡宣

責任編輯:潘昱嘉

核稿編輯:陳慧