高溫的氣候對稻米影響甚大。

這兩年如果有跟日本釀酒人(酒造)聊到釀酒,相信一定會提到因全球氣候變遷,導致稻作在生殖生長期中遇到的氣候高溫問題,也就是「登熟期高溫」。

2023-2024酒造りキーワード:登熟期高溫

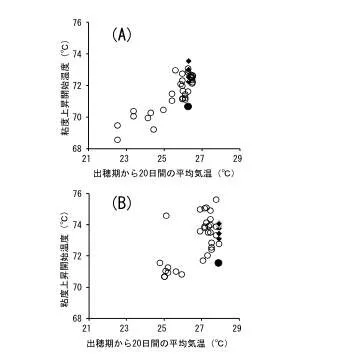

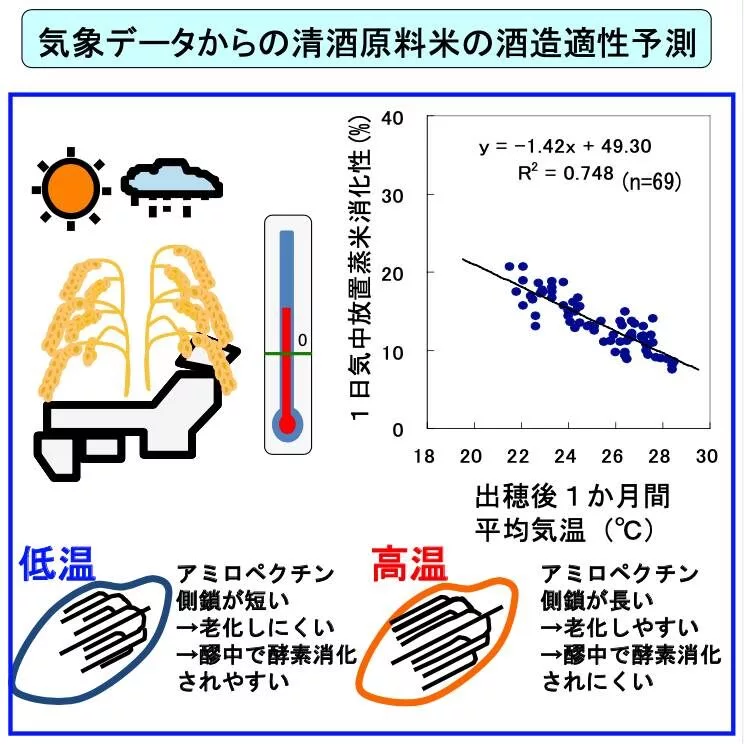

「登熟期」是稻作在生長的過程中,抽穗後的第35-40天,稱作稻穀的成熟期。在這段期間如遇到高溫(均溫27度以上),會導致稻米澱粉中的支鏈(即側鏈)變長,使得澱粉更容易老化,並且導致蒸米的酵素消化性下降,也就是我們常聽到的米變「硬」,難以溶解在「酒醪」的問題。

圖中顯示了氣溫與酒米黏度的關係 圖片來源:管爺提供

高溫與酒米的變化

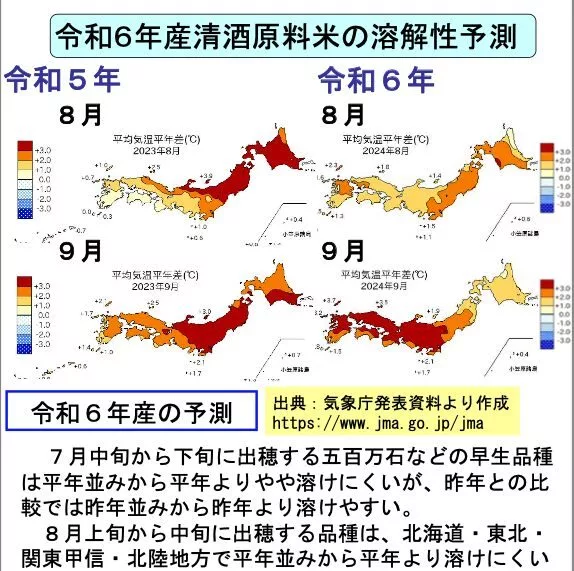

根據日本獨立行政法人酒類總合研究所於2024年10月10日發表的「令和6年產清酒原料米的酒造適性預測」,在2024年8月,日本東北與北陸一帶的平均氣溫平年差超過了2.5度,而在西日本兵庫乃至於廣島山口縣等山田錦密集產區,更高達3.7度。直言今年的原料米普遍會更難溶解在酒醪中,讓酒造在釀酒時必須提早思考因應對策。

日本各地區溫差以及酒米溶解性差異 圖片來源:管爺提供

原料米難以溶解在酒醪中所帶來兩個最根本的問題是(一)酒質淡化(二)粕步合增加。酒質淡化有可能會帶來日本酒整體風味上的質變,而粕步合增加則更會帶來釀酒成本的上升。這點從奧田將生等的研究中,可發現全國平均的粕步合與夏秋季的氣溫呈現正相關。

不同酒種影響程度也不相同

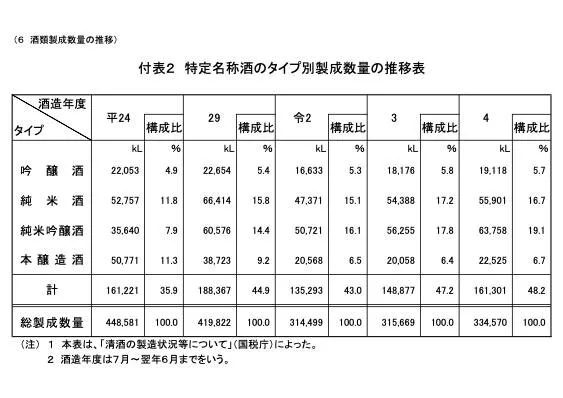

根據日本國稅廳於2024年6月出版的「酒のしおり」(譯按:酒業白皮書)更可以明顯發現,從平成24年起過去十年來,較為高價的特定名稱酒釀造比例從35.9%上升到48.2%,其中需要低溫發酵的純米吟釀酒更從7.9%一舉上升到19.1%,達整體特定名稱酒四成之多。因此相較於普通酒,「登熟期高溫」對原料米使用龐大的特定名稱酒,更會帶來顯著的影響。

不同酒在不同年份上影響的差異 圖片來源:管爺提供

現有的解決辦法

而「登熟期高溫」的狀況,除了使蒸米澱粉支鏈澱粉中的長鏈比例增加外,同樣也會影響糊化特性中的黏度上升起始溫度。根據岡本和之等的研究,登熟期高溫與黏度上升起始溫度呈現正相關。

因此如何解決「登熟期高溫」的米澱粉特性變化問題,除了前有福島酒造組合鈴木賢二顧問提出的減少釀造仕込水的配合比例外,各地方著手研發低溫糊化米種或改良酒米的低溫糊化特性,或許也可有效解決這個問題。

不同酒米有不同的適性 圖片來源:管爺提供

結語

2025年台北國際酒展剛結束,相信有不少朋友在展場試飲時,除了尋找市場上的新酒款外,針對相同作品在這幾年的變化,應該也非常有感。下次如果遇到酒造藏元或杜氏來台,或許也可以問問酒造們對這幾年「登熟期高溫」的因應對策。

補充:事實上登熟期高溫引發的問題除了「難以溶解」酒造造成產量變少,成本提高之外,還有「登熟不良」、「白未熟粒」與「無效精米」等誘發農家與精米廠價格上漲的問題。

萬乘酒造 釀し人九平次 Rizières Inone 四つ星 2022 純米大吟釀 建議售價 NT$3,880

編按:目前已有部分酒造使用自家儲藏的「年份米」來釀酒,比如萬乘酒造所推出的Rizières Inone,把自家酒造米做分級,並以年份米來釀造當年新酒, 2022 在萬乘酒造的系統中所指示即為稻米收穫的年份。

日文版全文

もしこの2年間日本の酒造関係者と酒造りについて話す機会があれば、多分「温暖化による稲作の登熟期における高温障害」、すなわち「高温障害」が話題に上がるでしょう。ここでいう「登熟期」とは、稲作の生育過程において出穂後35〜40日目の、稲の実が熟す期間を指します。この期間に平均気温が27度を超えるような高温に見舞われると、米のデンプンに含まれるアミロペクチンが長くなり、デンプンが老化しやすくなります。その結果、蒸米の酵素による分解性が低下し、いわゆる「米が硬くなる」、すなわち酒母や醪中で米が溶けにくくなる問題が発生します。

独立行政法人酒類総合研究所が2024年10月10日に発表した「令和6年産清酒原料米の酒造適性予測」によると、2024年8月には東北・北陸地方の平均気温が平年よりも+2.5度以上高く、西日本の兵庫、広島、山口などの山田錦の主要産地では、+3.7度にも達しました。今年の原料米は例年よりも酒母や醪中で溶けにくく、酒造りにおいて早い段階で対策を講じる必要があるとわかりました。

原料米が酒醪中で溶けにくいことにより発生する根本的な問題は、(1)酒質の淡化、(2)粕歩合の増加、の2点です。酒質の淡化は日本酒の全体的な風味に質的変化をもたらす可能性があり、粕歩合の増加は酒造コストの上昇を意味します。奥田将生らの研究によれば、全国平均の粕歩合は夏から秋にかけての気温と正の相関があることが示されています。

また、日本国税庁が2024年6月に発行した「酒のしおり」によると、平成24年から過去10年間で、高価格帯の特定名称酒の醸造比率は35.9%から48.2%に増加し、その中でも低温発酵を必要とする純米吟醸酒は7.9%から19.1%に急増し、特定名称酒全体の約40%を占めるまでになりました。したがって、一般酒と比べて、原料米を多く使用する特定名称酒は「登熟期高温」の影響をより大きく受けるといえるでしょう。

さらに、「登熟期高温」は蒸米中のデンプンのアミロペクチン側鎖長分布比率を高めるだけでなく、糊化特性における粘度上昇開始温度にも影響を与えます。岡本和之らの研究によれば、登熟期高温と粘度上昇開始温度には正の相関があるとされています。

このような「登熟期高温」による米デンプン特性の変化をどう克服するかという問題については、福島酒造組合の鈴木賢二顧問が提唱する仕込み水の使用比率の削減に加え、各地で低温糊化特性を持つ米品種の開発や酒米の改良が進められており、これが問題解決に寄与する可能性があります。

2025年の台北国際酒展が終了したばかりですが、多くの来場者が会場で新参入のお酒を試飲した際、いつもの愛飲作品の変化について強く感じたことでしょう。次回、日本から酒造の蔵元や杜氏が来台する機会があれば、この数年の「登熟期高温」に対する酒造の対応策について聞いてみるのも良いではないかと思います。

參考資料:

1.令和6年産清酒原料米の酒造適性予測, 独立行政法人酒類総合研究所(2024.10)

2.酒のしおり, 国税庁(2024.6)

3.イネ登熟期気温と酒造用原料米のデンプン特性の年次・産地間変動, 奥田将生等, 日本醸造協会誌(2010)

4.酒造好適米品種・系統から見出した低温糊化性酒米素材「秋田酒 44 号」の特性 およびその原因遺伝子の特定, 岡本和之等, 育種学研究(2020)

5.雨雨專欄, 氣候變遷對清酒的影響-米不融化的小秘密, 愛上日本酒(2024)

責任編輯:潘昱嘉

核稿編輯:陳慧